Sorti en octobre 2013, No Es Una Crisis est un passionnant documentaire de Fabien Benoit et Julien Malassigné traitant de la situation politique et économique en Espagne dans le sillage du mouvement des Indignés.

Sa particularité : c’est, à notre connaissance, le premier web-documentaire professionnel créé et diffusé sous licence Creative Commons BY-SA[1] . Les images, les sons, les sous-titres, sont donc en effet réutilisables librement (à condition de citer les auteurs et de conserver les œuvres dérivées sous la même licence). Ce qui fait plus de 3h de média de qualité professionnelle accessibles pour tous.

Mais, ami-e libriste, ne te jette pas à clic perdu sur ce lien, ou ta déception risque d’être grande ! En effet, la diffusion se fait dans un format fermé (Flash), ce qui empêche sa visualisation sur de nombreux supports : smartphones, tablettes, GNU/Linux et même Windows XP (dont le support des dernières version de Flash était incomplet jusqu’à il y a peu).

Or, il se trouve que Framasoft partage le même bureau[2] que l’équipe de production de ce web-documentaire ! Nous leur avons donc proposé notre aide à deux niveaux.

D’abord, nous avons hébergé les fichiers vidéos du web-documentaire, particulièrement sollicités lors de l’annonce sur différents sites de la presse nationale et espagnole. Grâce à l’aide précieuse de Rézopole (pour la mise à disposition de serveurs et surtout de bande passante) et de Fabien Bourgeois (notre autre voisin de bureau, pour l’aide à la configuration de ces serveurs), le webdoc a pu dépasser sans encombre les 60 000 visualisations, avec des pics à 2x200Mbps et plus de 6To transmis sur quelques jours.

Mais surtout, nous avons proposé aux auteurs de les aider à « libérer » totalement leur oeuvre en organisant mi-décembre un week-end de « conversion » de leur documentaire en Flash dans une technologie libre et ouverte (HTML5). Un « liberathon », en quelque sorte !

Vous en apprendrez plus à la fin de cette entrevue avec Jean-Baptiste Fribourg, producteur du documentaire à la Société de Apaches.

Bonjour Jean-Baptiste. Avant tout peux-tu te présenter et présenter La Société des Apaches ?

La Société des Apaches est une jeune structure de production audiovisuelle, elle a tout juste un an. Elle s’est montée autour du projet de Julien et Fabien, ce web-documentaire NO ES UNA CRISIS. Au-delà de cette première réalisation, son objectif est de faire travailler de jeunes auteurs et réalisateurs de documentaires, pour qui il peut être parfois compliqué d’avoir une écoute auprès de sociétés de production déjà dans la place. Notre ligne éditoriale, pour la résumer en quelques mots, consiste à témoigner de notre époque comme un moment charnière, entre les soubresauts d’une époque révolue et les prémices d’un monde en train de se réinventer.

Je m’occupe du suivi administratif des projets développés par La Société des Apaches, du travail de production en somme. Par ailleurs je suis preneur de son pour le cinéma documentaire, et réalisateur de documentaires radiophoniques.

Donc, vous avez produit le web-documentaire No Es Una Crisis. Peux-tu nous dire quelques mots sur la génèse de ce webdoc ?

Fabien et Julien sont partis à Madrid à l’été 2011, intrigués par le mouvement indigné qui avait secoué l’Espagne à partir du 15 mai 2011 (d’ailleurs là-bas, ce mouvement s’appelle le 15M, en référence à cette date fondatrice). Frappés par ce mouvement social nouvelle génération, ils sont revenus en France avec la conviction qu’il y avait là une histoire à raconter, qu’il était essentiel même de transmettre cette expérience en France, où le traitement médiatique du 15M avait été au mieux léger, au pire caricatural.

Au cours du travail d’écriture, il leur est apparu que pour parler du mouvement 15M, il fallait aussi parler de son contexte, à savoir la crise économique qui a déstabilisé l’Espagne suite à l’explosion de la bulle immobilière, et la sévère politique de rigueur qui a été l’unique réponse des gouvernants, de gauche comme de droite, face à cette crise. Ainsi, peu à peu, le propos de Julien et Fabien s’est élargi, pour parler de l’Espagne comme un double laboratoire : celui d’un système économique à bout de souffle qui cherche à se renouveler dans l’austérité, et celui de nouvelles pratiques sociales et politiques dans le sillage du mouvement du 15M.

Quant au choix du format web-documentaire, il nous a semblé qu’il était tout à fait adapté pour traiter d’un mouvement social qui a su utiliser toute la puissance d’internet et des réseaux sociaux. Nous avons aussi pensé qu’il faciliterait une diffusion hors de France, ce qui s’est avéré avec un nombre de visites plus important en Espagne qu’en France.

Pour en savoir plus, voir http://blog.noesunacrisis.com/le-projet/

Comment avez-vous financé ce travail ?

Ça a été un long processus, où nous avons sollicité différents guichets. D’abord, en tant qu’auteurs du projet, Fabien et Julien ont sollicité, et obtenu, une aide à l’écriture du CNC, dédiée aux projets dits « nouveaux médias ». C’était au printemps 2012, et forts de ce qui constituait en somme une « validation » de l’intérêt de leur projet, ils ont alors lancé une campagne de financement participatif, sur KissKissBankBank. L’idée était de pouvoir se payer un tournage en Espagne : 10 000€ sont alors levés. Parallèlement, un dossier de mécénat déposé à la Fondation Un Monde Par Tous nous permet d’obtenir 15 000€ supplémentaires. Avec toutes ces bonnes nouvelles, nous nous disons alors qu’il est temps de se doter de notre propre outil de travail, pour sortir un peu de l’esprit Do It Yourself qui avait prévalu jusque-là : La Société des Apaches est créée. Avec elle, nous serons en mesure de solliciter à nouveau le CNC, pour une aide à la production cette fois-ci, puis la Région Rhône-Alpes.

Parallèlement nous avons développé des partenariats pour l’hébergement des vidéos, la conception du blog qui accompagne le webdoc, la communication autour du lancement, etc.

Vous avez choisi la licence Creative Commons BY-SA pour votre webdoc. Peux-tu nous expliquer les raisons de ce choix ?

En fait ça nous a semblé une évidence dès le départ. Nous avons eu du mal à imaginer plaquer le modèle classique du droit d’auteur, qui doit concerner 99% de la production audiovisuelle, sur un format dédié au web. Il y avait pour nous quelque chose d’incongru d’apposer sur le web-doc la mention habituelle « tous droits réservés, toute duplication interdite, toute projection interdite, etc. ». Non ! Justement, le choix du webdoc était principalement motivé par la facilité de circulation du projet que ce format suppose.

On trouvait aussi le principe du CC tout à fait en accord avec le financement participatif qu’on avait sollicité.

Quant au choix de la licence, on était d’abord parti sur quelque chose de plus restrictif, à savoir NC[3] . Et puis on s’est dit qu’on ne prenait pas grand risque à l’ouvrir complètement, que le NC était restrictif sans raison : pour le dire autrement, une chaîne de TV privée ou une agence de pub va-t-elle réutiliser nos images ? On peut sérieusement en douter, d’où le choix au final évident du BY-SA. L’aboutissement de cette démarche a été de proposer en téléchargement toutes les séquences vidéo qui constituent le webdoc, avec leurs fichiers de sous-titrage. Ainsi chacun peut s’approprier notre matériel.

Avez-vous rencontré des difficultés, des réticences, lors du choix de cette licence ?

Alors d’abord je dois dire qu’on n’est absolument pas des spécialistes du CC ! Personnellement j’avais découvert ces licences en 2006, quand j’ai commencé à réaliser des documentaires radiophoniques pour ARTE Radio.com, la webradio d’Arte, qui diffuse toutes ses productions en CC-BY-SA-NC. A l’époque d’ailleurs, il me semble qu’ils étaient un peu des pionniers du CC. Mais à part ça, on a quand même beaucoup défriché tout ça tout seuls ! Ce qui nous a conduit à faire des erreurs, comme avec certaines musiques d’illustration, qui ont une licence BY-SA attribuée à NO ES UNA CRISIS, donc qui ne devraient pas être amenées à pouvoir circuler librement avec le reste du webdoc. Ca fait que NO ES UNA CRISIS est libre à 99% en vérité : on va dire que c’est cohérent avec le slogan « We are the 99% » cher aux mouvements Occupy et 15M !

Plus sérieusement, on constate que les cadres de production, même pour les webdocs, sont très inspirés des cadres classiques de la production audiovisuelle. Par exemple, pour prouver à un financeur public (CNC ou collectivité locale) que le producteur et l’auteur sont engagés l’un envers l’autre, le contrat qui les lie doit être accompagné d’un versement de droits d’auteur. Et pas de dossier de demande de subvention valable sans les justificatifs AGESSA correspondant ! (l’AGESSA est la Sécurité Sociale des auteurs). Je trouve ça curieux.

Quelques jours avant la diffusion du webdoc, vous avez eu un souci avec Dailymotion, que s’est-il passé ?

Nous avions convenu d’un partenariat avec Dailymotion, à propos de l’hébergement des vidéos du webdoc. Nous étions très heureux de ça, pensant avoir accès au nouveau service de Dailymotion, DM Cloud, qui nous permettait de développer notre propre player, de faire gérer les différentes versions linguistiques par Flash, etc; Sauf que, tout contents de ça, nous n’avions alors pas pris la peine de préciser les modalités de ce partenariat. Erreur de débutant de notre part, c’est clair… Du coup ça a été un peu terrible pour nous quand le malentendu est devenu flagrant, à savoir quand notre web-développeur a voulu récupérer les codes d’accès au service DM Cloud, et qu’on lui a répondu que c’était Dailymotion Premium qui était prévu ! Le hic, c’est que ça ne pouvait pas du tout fonctionner avec l’interface développée ! Nos contacts chez DM étaient conscients de la situation dans laquelle nous nous trouvions, aussi ils nous ont fait une proposition commerciale allégée pour l’accès à leur service Cloud. Mais ça restait très problématique pour nous, puisque la facture finale dépendant du débit utilisé : pour le dire autrement, plus NO ES UNA CRISIS serait vu, plus on paierait. Voire, s’il devait cartonner, nous mettrions la clé sous la porte ! On a donc eu quelques heures de sueurs froides, et c’est là que la magie de la mutualisation a opéré, et que nous voyant dans le pétrin, tu nous as dit peut-être pouvoir faire quelque chose…

Lorsque tu échanges avec d’autres équipes de réalisation de webdoc, tu leur parles de votre choix de licence ? Ça leur parle ? En d’autres termes, et si c’était à refaire, vous feriez le même choix ?

Sans hésiter, nous referions le même choix, qui est cohérent par rapport au propos de NO ES UNA CRISIS et qui est en parfaite adéquation avec le format web-documentaire. En plus, de façon tout à fait pragmatique, ça nous donne un angle supplémentaire de communication pour parler du projet. Je suis toujours un peu étonné de voir que peu de webdocs sont diffusés en CC.

Après il ne faut pas se leurrer, pour des projets futurs qui seraient amenés à être diffusés en télévision, l’enjeu économique ferait que le choix serait plus cornélien : vue la fragilité économique des auteurs dans le documentaire (ils peuvent parfois être les moins bien rémunérés dans une équipe de production), les droits d’auteurs leur sont indispensables.

Il y a même une perversion du système, où le producteur va négocier à la baisse le salaire de l’auteur, en lui faisant miroiter les futurs droits d’auteur qu’il percevra de la SCAM après la diffusion télé.

Personnellement, je ne suis pas contre le droit d’auteur par principe. Je suis même sociétaire de la SCAM pour mon activité radiophonique ! Mais j’estime que la licence libre a un immense intérêt pour permettre une meilleure diffusion des œuvres, et finalement, plus que les droits des auteurs, c’est les droits des producteurs qu’elle conteste, ces droits qui peuvent parfois être une rente. Je trouve dommage que des institutions comme la SCAM soit un peu obtue sur cette question du libre, elle gagnerait à mettre ses compétences au service des réflexions qui entourent ces nouveaux modes de diffusion, et les auteurs aussi y seraient gagnants.

Venons-en à la question qui fâche (au moins les libristes ;-) ) : pourquoi le choix de Flash comme technologie pour diffuser votre web documentaire, empêchant sa visualisation pour de nombreux internautes ?

Le choix de Flash est une très bonne illustration de ce que je disais tout à l’heure sur les licences CC : ce n’était pas notre univers, on s’y est mis peu à peu, on a voulu bien faire… et on s’est planté ! On a choisi Flash sans aucune idée des implications que ça pourrait avoir sur l’accessibilité du webdoc, un comble ! Le choix s’est principalement fait pour des raisons de budget. Notre web-développeur nous avait indiqué que Flash serait moins coûteux que HTML5, et comme à l’époque, on avait accepté son devis sans avoir encore bouclé le financement du projet, le choix de Flash nous permettait de réduire le risque financier. En plus, si on savait bien qu’avec Flash nous n’aurions pas accès aux tablettes, on s’était dit que l’audience des webdocs y étant encore assez confidentielle, on pouvait s’en passer. Par contre on ne savait pas que ça allait coincer sous Linux !

Donc Flash, c’est une erreur de débutant, mais dans un contexte budgétaire contraint.

D’où l’idée de monter ce « liberathon » avec Framasoft, donc. Peux-tu nous en dire plus ?

Effectivement, on invite tous ceux qui seraient prêts à nous aider sur ce challenge de basculer NO ES UNA CRISIS en HTML5 à nous rejoindre à Lyon les 14 et 15 décembre. Ça se passera à Locaux Motiv’ où nous avons nos bureaux, La Société des Apaches et Framasoft. Nous pourrons accueillir 15 personnes max (il faut donc se préinscrire). Venez avec vos machines, nous on s’occupe des conditions d’accueil (café à gogo, repas le midi, apéro). Puisque NO ES UNA CRISIS est captif de Flash, il s’agira de le libérer ! L’objectif est d’avoir, le dimanche soir, un webdoc aussi proche que possible de la version originale sous Flash.

Merci Jean-Baptiste, un petit mot pour la fin ?

En me heurtant aux problèmes techniques qu’a connus NO ES UNA CRISIS (hébergement des vidéos, Flash…), et en étant aidé sur ces questions par Framasoft et Fabien Bourgeois, j’ai découvert que l’informatique était un monde de solutions.

Notes :

[1] Il existe plusieurs documentaires sous licence Creative Commons avec clause non commerciale, comme « Collaborative Cities », ou l’excellent « RIP! A remix Manifesto », mais si vous avez connaissance d’autres web-documentaires sous licence CC BY ou CC BY-SA, n’hésitez pas à nous le signaler en commentaire

[2] Pour rappel, le siège social de Framasoft est désormais situé à Lyon, à Locaux Motiv’, un espace mutualisé ouvert aux structures formelles ou informelles et qui entend favoriser l’implication de chacun, qu’il soit bénévole, salarié ou usager des lieux, en suscitant la coopération et l’échange.

[3] « Non Commercial », imposant une entente préalable avec les auteurs pour une utilisation dans un cadre commercial

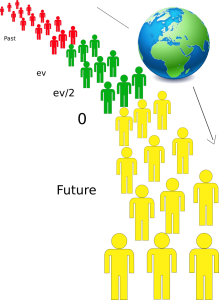

Crédits images : La Société des Apaches, licence Creative Commons BY-SA

Original post of Framablog.Votez pour ce billet sur Planet Libre.