Apollinaire et le domaine public : pourquoi il FAUT que ça change !

mercredi 2 octobre 2013 à 03:06L’oeuvre de Guillaume Apollinaire est entrée dans le domaine public, dimanche soir à minuit : 94 ans et 272 jours après sa mort en 1918. La nouvelle tourne dans les médias depuis le début de la semaine : sur France Inter, le Figaro, Le Nouvel Observateur, L’Express, Télérama, Le Point, Actualitté, etc.

Guillaume Apollinaire plaque – 202 Boulevard St.-Germain, Paris. Par Monceau. CC-BY-NC-SA. Source : Flickr.

Si vous remontez le fil de cette information, vous verrez que le point de départ est une tribune que nous avons co-signée dans Libération lundi, Alexis Kauffmann de Framasoft, Véronique Boukali de Romaine Lubrique et moi-même, intitulée "Guillaume Apollinaire enfin dans le domaine public !" (accessible intégralement ici). Merci d’ailleurs à Alexis et Véronique qui sont à l’origine de cette excellente initiative !

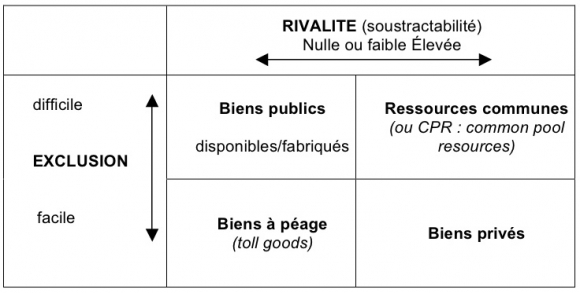

Ce n’est pas par forfanterie que je relève cela. L’entrée de ce poète majeur du 20ème siècle aurait-elle été sinon annoncée dans la presse ? On peut en douter. Car en France, nous vivons avec ce paradoxe que l’on commémore beaucoup : les anniversaires des naissance ou des décès des auteurs, mais on n’accorde que très peu d’importance officiellement au domaine public. A-t-on déjà vu un Ministre de la Culture en France saluer l’entrée dans le domaine public d’un auteur ? Pourtant entre fêter le centenaire de la mort d’un auteur et l’entrée de son oeuvre dans le domaine public, il y a une grande différence : le premier évènement n’a qu’une pure valeur symbolique, alors que le second consacre de nouveaux droits pour le public et l’incorporation de l’oeuvre d’un auteur parmi les biens communs de la connaissance.

C’est pour combler cette absence de reconnaissance du domaine public que nous avons tenu à marquer le coup à propos d’Apollinaire, tout comme nous avions voulu le faire avec SavoirsCom1 l’an dernier avec notre Calendrier de l’Avent du Domaine public.

Mais ce n’est pas le seul paradoxe que l’on puisse relever à propos de Guillaume Apollinaire, qui concentre toutes les difficultés dont souffre le domaine public dans ce pays.

Byzantinisme de la loi

Il y a d’abord la durée exceptionnellement longue durant laquelle l’oeuvre d’Apollinaire est restée couverte par des droits : 94 ans et 274 jours. Presque un siècle après la disparition de l’auteur. Normalement, la durée de protection des oeuvres est fixée à 70 ans après la mort de l’auteur, mais Apollinaire tombe dans un cas très spécial où des durées supplémentaires se rajoutent, que nous avons expliquées dans l’article de Libération et que Le Point reprend :

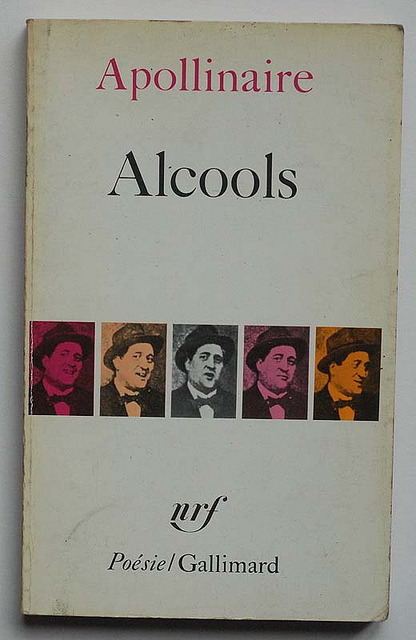

Dans une tribune publiée lundi dans Libération, trois spécialistes, Véronique Boukali, Alexis Kauffmann et Lionel Maurel, refont ainsi le calcul qui mène à cet étrange 29 septembre 2013 où le droit d’auteur a expiré pour Alcools et consorts : "50 ans (durée classique) + 30 ans (mort pour la France) + 6 ans et 152 jours (Première Guerre mondiale) + 8 ans et 120 jours (Seconde Guerre mondiale)"… Ce n’est donc que 94 ans et 272 jours ans après la mort d’Apollinaire qu’il devient possible, sans verser d’argent à des ayants droit ni demander d’autorisation, de traduire "Le pont Mirabeau" ou de mettre en scène les Poèmes à Lou. L’oeuvre du poète peut désormais être copiée, partagée, adaptée ou citée librement.

Outre la longueur de cette durée de protection, on notera le byzantinisme effroyable du mode de calcul, particulièrement difficile à saisir dans toute sa subtilité. Or c’est pour cela que je dis qu’il FAUT que les choses changent, car ce type de complications dans la loi fragilise dramatiquement l’existence même du domaine public. La France ne peut pas diminuer la durée de protection des oeuvres en deça de 70 ans après la mort des auteurs, car elle est fixée par une directive européenne. Mais elle pourrait tout à fait supprimer ces prorogations de guerre et ce "bonus" accordé aux Morts pour la France, dont on comprend la logique initiale, mais qui représentent aujourd’hui de véritables archaïsmes. D’ailleurs, la France aurait dû supprimer purement et simplement les prorogations de guerre lors de la transposition de la directive européenne, mais elle ne l’a pas fait.

Voilà une réforme simple et utile, que parmi d’autres, j’avais proposées l’an dernier pour former la substance d’une Loi pour le domaine public en France. Une nouvelle loi sur le Patrimoine est attendue pour la fin de l’année 2013, une loi sur le droit d’auteur et la création également pour le début de l’année 2014 : autant d’occasions pour le législateur de faire oeuvre utile en simplifiant ces règles de calcul de la durée des droits.

Apollinaire mort sans enfant

Mais il y a un autre point choquant avec le cas d’Apollinaire, car outre le fait qu’il s’agit d’un des auteurs dont l’oeuvre sera restée le plus longtemps protégée, peut-être était-ce pour lui que cela se justifiait le moins.

Car Apollinaire est mort à 38 ans, de la grippe espagnole et des suites de blessures subies à la guerre.

Sans enfant…

Or la justification généralement avancée pour prolonger la durée des droits après la mort des auteurs est de permettre d’assurer un moyen de subsistance à leurs descendants. Ce n’est pas le cas pour Apollinaire. Alors à qui a profité la protection du droit d’auteur pendant près d’un siècle ?

Apollinaire s’est marié six mois avant de mourir avec Amélia Emma Louise Kolb, dite Jacqueline et c’est donc elle qui a bénéficié des droits d’auteur sur l’oeuvre du poète après sa disparition. Certes Jacqueline Apollinaire a pris un soin méticuleux de l’oeuvre encore non publiée, qui restait abondante, de son époux et on lui doit la parution de nombreux ouvrages. Elle fit également don à des bibliothèques des papiers et manuscrits d’Apollinaire qu’elle détenait. Mais était-il pour cela nécessaire de maintenir ainsi "gelée" une oeuvre de cette importance et était-ce même nécessaire, vu le dévouement de cette femme ? Que les droits d’auteur passent aux enfants des créateurs est déjà quelque chose de contestable et contesté (y compris par des gens comme Jean-Luc Godard), mais qu’ils puissent bénéficier à d’autres personnes encore est-il justifié ?

Jacqueline Apollinaire est décédée en 1967 et si l’on avait appliqué la règle de vie de l’auteur plus 70 ans, l’oeuvre d’Apollinaire aurait dû entrer dans le domaine public en 1989. Mais qui donc a profité du fameux "bonus" engendré par les prorogations de guerre ? Plus Jacqueline Apollinaire, c’est certain, mais les éditeurs qui s’étaient fait céder les droits sur les écrits d’Apollinaire et notamment Gallimard.

A qui profite ce siècle de protection ?

C’est là que l’on touche à quelque chose de proprement scandaleux : Est-ce Gallimard qui a écrit ces oeuvres ? Non ! Est-ce Gallimard qui est Mort pour la France ? Non ! Mais en vertu du statut exorbitant qu’acquiert l’éditeur en France du fait de la puissance des contrats d’édition, voilà donc un éditeur qui a pu bénéficier de 20 ans de plus d’exploitation exclusive, alors que l’oeuvre aurait pu devenir le bien de tous.

On avait déjà copieusement critiqué Gallimard au moment de l’affaire du "Vieil Homme et la Mer", en dénonçant le fait que cette maison était assise sur un véritable trésor de guerre de classiques de la littérature française qui lui assurent une confortable rente. On avait dit à ce moment que cette situation consacrait la déchéance progressive du droit d’auteur en un droit d’éditeur. Il faut le redire à présent à propos d’Apollinaire et prendre conscience que ces durées déraisonnables de protection ne profitent qu’à des intermédiaires et non aux auteurs, pas plus qu’elles ne contribuent à stimuler la créativité, bien au contraire !

Les détracteurs du domaine public affirment que lorsque cesse la durée de protection, les oeuvres deviennent "inutiles", car plus personne n’est incité à les exploiter. Au final, le domaine public serait nuisible à la diffusion de la culture et de la connaissance. Jugeons un peu ce qu’il en est à propos de l’oeuvre de Guillaume Apollinaire…

Gallimard perdant son monopole sur l’oeuvre d’Apollinaire, on apprend que Flammarion va proposer une nouvelle édition de "Calligrammes" et d’"Alcools". Mais – et la chose est cocasse si l’on y pense – voilà que… Gallimard prévoit également une édition en Folio pour le centenaire d’"Alcools", avec "un portrait du poète, des lettres, un lexique et des hommages". Et une biographie de référence est aussi annoncée toujours chez le Roi des éditeurs, alors que son absence s’était faite cruellement sentir jusqu’à présent.

A part ça, le domaine public décourage les éditeurs d’exploiter les oeuvres et c’est tellement vrai qu’il aura fallu attendre l’entrée d’Apollinaire dans le domaine public pour que Gallimard, aiguillonné par la concurrence des autres maisons, daigne proposer une nouvelle édition. A d’autres ! L’exemple d’Apollinaire prouve à nouveau la valeur économique du domaine public, voilà tout !

Fécondité du domaine public

Mais ce n’est pas le meilleur, car avec Internet et le numérique, c’est tout un champ nouveau qui s’ouvre pour favoriser la renaissance et la redécouverte de l’oeuvre d’Apollinaire.

A minuit pile dimanche, les porteurs de la très belle initiative Thalie Envolée postaient ainsi sur Youtube des enregistrements de textes d’Apollinaire, placés sous licence Creative Commons CC-BY-SA.

Minuit, Apollinaire est désormais dans le domaine public ! Premières vidéos sur YouTube : youtube.com/watch?v=b8qEx0… #DomainePublic !

—

Thalie Envolee (@Thalie_Envolee) September 29, 2013De son côté, le site Romaine Lubrique (lancé récemment par Alexis Kauffmann et Véronique Boukali pour mettre à l’honneur la notion de domaine public) diffusait une version ePub d’"Alcools", en toute légalité.

Fiers de vous proposer le recueil Alcools d'Apollinaire au format ePub le jour de son entrée dans le domaine public ur1.ca/freie

—

Romaine Lubrique (@romainelubrique) September 29, 2013Le professeur de français Yann Houry intégrait de son côté une nouvelle d’Apollinaire dans une séquence pédagogique de son manuel numérique pour les classes de 4ème qu’il diffuse sous licence Creative Commons pour iPad.

Cette séquence sur une nouvelle d'Apollinaire va enfin pouvoir intégrer mon manuel de 4e. ralentirtravaux.com/lettres/sequen… \o/

—

Yann (@yannhoury) September 30, 2013Et last but not least, les texte d’Apollinaire ont commencé à rejoindre Wikisource, la bibliothèque numérique libre des projets Wikimedia. C’est loin d’être anodin sur un plan symbolique, car Gallimard avait demandé en 2010 à ce que des textes d’Apollinaire (et d’autres auteurs français) soient retirés de Wikisource, alors qu’il y avait été déposés depuis le Canada où la durée des droits est plus courte (vie de l’auteur + 50 ans) !

Retrouvez Guillaume Apollinaire dans Wikisource ! #PoésiePourTous fr.wikisource.org/wiki/Auteur:Gu…

—

Rémi Mathis (@RemiMathis) September 30, 2013C’est ce foisonnement créatif que le domaine public permet ! Entre ici, Guillaume Apollinaire, parmi nos biens communs de la connaissance ! ;-)

***

En cherchant (sur Google Books…), je suis tombé sur cette citation d’Apollinaire que je ne connaissais pas :

Formés en poésie nous avons des droits sur les paroles qui forment et défont l’Univers.

Depuis dimanche, nous avons tous des droits sur l’oeuvre d’Apollinaire et c’est à nous à présent d’en faire notre univers. Elle n’est plus à personne ; elle est à tous. Et c’est grâce au domaine public !

PS : en bonus, mon tweet préféré sur la question ! ;-)

Après Shalimarre, Gallimarre ! "Apollinaire et le domaine public : pourquoi il FAUT que ça change !" (S.I.Lex) bit.ly/19llV5F

—

Erwan François (@erwanfrancois) October 02, 2013Classé dans:Domaine public, patrimoine commun Tagged: apollinaire, Domaine public, durée des droits, Gallimard, Libération