L’histoire des MOBA : un imparfait retour aux sources du jeu vidéo

mercredi 8 juillet 2015 à 09:48Au début du mois dernier, la société Blizzard a annoncé l’ouverture officielle au grand public du jeu Heroes of The Storm, qui constitue son interprétation du concept de MOBA (Multiplayer Online Battle Arena ou en français Arène de Bataille en Ligne Multijoueur).

Ce type de jeux fait depuis plusieurs années partie des genres les plus populaires, avec des titres comme DOTA 2, League of Legends, Smite, Heroes of Newerth et bien d’autres, rassemblant des millions de joueurs en ligne chaque jour. Le succès est tellement large que la pratique des MOBA se professionnalise peu à peu à travers des ligues et des tournois d’eSports, dont les plus importants parviennent à capter une masse grandissante de spectateurs, au point de devenir un véritable phénomène culturel.

Les MOBA présentent tous des caractéristiques similaires, à partir desquelles les développeurs proposent des variantes. Mais il est aussi extrêmement intéressant de constater qu’ils se rattachent aussi à une généalogie commune, résultant du contexte très particulier dans lequel le concept original a vu le jour.

Les MOBA, phénomène de mod

La vidéo ci-dessous ou cet article expliquent bien comment les premiers MOBA sont nés à partir de mods de jeux-phares de la société Blizzard, qui ont pris ensuite leur essor pour devenir des titres indépendants. Le modding est la pratique qui consiste introduire des variations dans un jeu existant, allant parfois jusqu’à produire un nouveau jeu complètement différent.

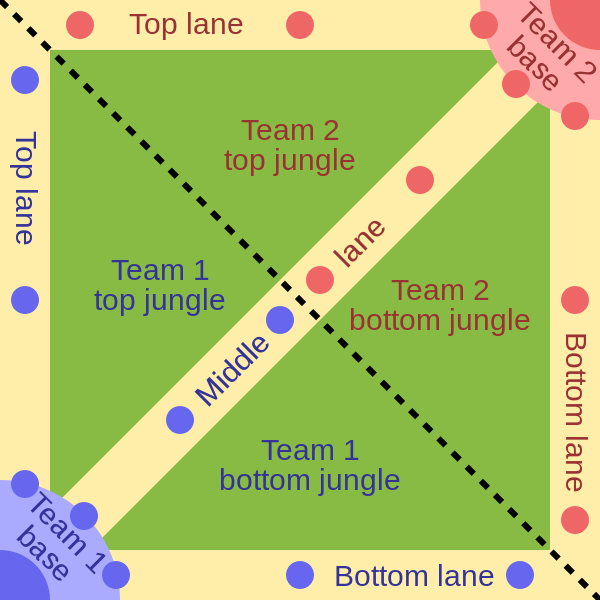

Les origines des MOBA remontent à 1998, date à laquelle est apparue une carte customisée pour StarCraft appelée Aeon of Strife, développée par un fan appelé Aeon64. Cette première réalisation a posé les grands principes de base du genre, à savoir l’affrontement de deux équipes de héros sur une carte structurée en 3 lignes (lanes) dans le but de détruire la base de l’adversaire. En 2002, un autre joueur surnommé Eul reprend ces idées pour créer la carte Defense of The Ancients (DOTA) à partir de l’éditeur de cartes intégré dans Warcraft III, le célèbre jeu de stratégie de Blizzard. Cette variante ajoute de nouveaux concepts comme celui des vagues de sbires (creeps) contrôlés par l’ordinateur et propose un format de 5 joueurs par équipe qui va s’imposer comme une norme, avec une répartition structurées des rôles entre les joueurs.

Représentation schématique d’un exemple de carte de MOBA. Par Raizin. CC-BY-SA. Source : Wikimedia Commons.

Eul décida finalement d’arrêter de travailler sur DOTA, mais il ouvrit le code du mod en Open Source pour permettre à d’autres de continuer. L’essentiel de la communauté travailla alors autour d’une version intitulée DotA Allstars, dont un joueur appelé Guinsoo (de son vrai nom Steve Feak) prit la tête du développement. Il passa la main ensuite à un autre moddeur, IceFrog, qui continua à enrichir le jeu, notamment en corrigeant certains défauts dans l’équilibrage des différents paramètres dont se plaignait la communauté.

C’est à partir de ce point que DOTA commença réellement à exploser, en devenant un jeu compétitif. Il s’agissait alors encore d’un mod direct de Warcraft III, ce qui limitait les possibilités de développement. Mais Steve Feak, alias Guinsoo, rejoint alors la société Riot Games, qui en repris les concepts de base pour créer en 2009 le nouveau jeu League of Legends (LoL) en le dotant d’un contenu original (nouveau background, nouveaux personnes, nouveaux objets). LoL parvint à rassembler une base de joueurs plus grande encore que DOTA avant lui, en simplifiant les mécaniques du jeu et en développant un modèle économique à base de Freemium, qui compte parmi les plus belles réussites des Free-To-Play (ou F2P, type de jeux dont l’accès est gratuit, mais où l’on peut acheter différentes sortes de bonus en cours de jeu).

La même année, la société Valve embaucha IceFrog pour développer DOTA 2, un successeur du MOBA original, qui réussit à apporter des améliorations conséquentes et à conserver un large base de fans malgré l’offensive de League of Legends. A partir de cette date, on assista également à une explosion de titres (les DOTA-like) reprenant les principes de base du MOBA et les déclinant dans une multitudes de variantes, plus ou moins proches.

On voit donc qu’une véritable galaxie de jeux est née progressivement à partir de mods des jeux Blizzard. Et aujourd’hui, cette société est en train en quelque sorte avec Heroes of The Storm de boucler la boucle, en proposant sa propre déclinaison du concept de MOBA, auquel elle apporte de nouveaux enrichissements en espérant conquérir de nombreux joueurs.

Entre remix et flou juridique…

Ce qui est intéressant dans cette généalogie rapide des MOBA, c’est de voir à quel point ce genre s’est construit sur la base d’innovations incrémentales, dans l’esprit des créations transformatives (mashup, remix).

Tout le processus s’est également caractérisé par un certain flou juridique, car la pratique même des mods peut soulever des problèmes du point de vue du droit d’auteur, même si un éditeur comme Blizzard a adopté une politique relativement tolérante en la matière. Le développement de DOTA a longtemps été freiné par ce contexte incertain, mais des difficultés plus sérieuses ont fini par éclater lorsque la société Valve a voulu développer DotA 2 en le détachant complètement de Warcraft III. Valve a même été traîné en justice par Blizzard pour avoir cherché à déposer DOTA comme marque de commerce, en déclenchant aussi au passage la désapprobation de la communauté des joueurs qui lui reprochaient de chercher à s’approprier une création collective.

Comme l’explique bien cet article, il était alors très difficile de déterminer à qui appartenait réellement DotA, étant donné le contexte particulier de sa création :

IceFrog est sans contexte à l’origine de DotA tel qu’il existe aujourd’hui, mais DotA a été développé à partir d’un code source ouvert qui ne lui appartenait pas. Quels droits pouvait-il réellement revendiquer, ainsi que la société Valve, du fait de son rôle proéminent dans le développement de DotA ? D’un autre côté, bien que Blizzard n’ait pas créé DotA, le jeu restait inextricablement lié à quelque chose que Blizzard possédait clairement : Warcraft III. Quels droits les éditeurs de jeux peuvent-ils avoir sur les mods basés sur leurs propres jeux ou moteurs ?

Malgré – mais peut-être aussi grâce – à ces incertitudes sur le statut juridique exact de DotA, un accord a finalement pu être atteint entre Blizzard et Valve. Valve s’est vu reconnaître la possibilité d’exploiter commercialement la marque DOTA 2, tandis que la communauté des joueurs se voyaient reconnaître de continuer à utiliser le terme DOTA dans un cadre non commercial. Par ailleurs, Blizzard se réservait la possibilité de développer son propre MOBA, initialement prévu sous le nom de Blizzard DOTA (qui est finalement devenu Heroes of the Storm).

On a là un bel exemple d’usages transformatifs qui ont pu s’épanouir dans une sorte de « zone grise », parce qu’il y avait quelque chose d’insaisissable juridiquement dans les MOBA. A mesure qu’ils se développaient, les mécanismes de base de ce type de jeux ont gagné en abstraction, au point de ne plus appartenir à personne. Cela résulte du fait que les idées en elles-mêmes ne sont pas protégeables par le droit d’auteur, mais seulement leur mise en forme. C’est pourquoi Riot Games a pu proposer League of Legends sans risquer de poursuites de la part de quiconque, car ils reprenaient seulement les grands principes du MOBA, en les « habillant » avec leurs propres contenus (nouveaux personnages, nouveaux objets, nouvel arrière-plan).

La distinction entre les mécanismes et la mise en forme n’est pas toujours simple à opérer en matière de jeux vidéo (voir par exemple le cas complexe de Tetris), mais on voit qu’elle ouvre tout de même une respiration appréciable dans le système de la propriété intellectuelle.

Les mods comme moteur de la création de jeux vidéo

Cette évolution des MOBA est intéressante par son exemplarité, mais ce n’est pas la première fois que des jeux emblématiques sont nés à partir de mods. Dans le domaine des FPS (First-Person Shooters), le jeu Counter-Strike est né en 1999 à partir d’un mod du titre Half Life, développé par Valve. Counter-Strike fut créé à l’origine par deux moddeurs, mais le jeu est retourné aujourd’hui dans le giron de Valve, après avoir été développés par d’autres sociétés.

Avant cela, un jeu comme Doom avait déjà ouvert dès 1993 la possibilité pour les joueurs de proposer leurs propres modifications , en mettant à disposition le moteur du jeupour éviter d’avoir à le cracker pour proposer de nouvelles versions. Des myriades de déclinaisons virent ainsi le jour, dont beaucoup réalisées dans l’esprit du mashup, en injectant des références à d’autres univers comme Sonic, Ghostbusters, Aliens, Team Fortress, Super Mario et bien d’autres encore !

Dans l’ouvrage « Histoire et Cultures du Libre » édité par Framasoft, Damien Djaouti a écrit un chapitre extrêmement intéressant, intitulé « Influence du libre dans l’histoire du jeu vidéo ». Il y fait un parallèle entre cette tolérance manifestée par les éditeurs de jeux vidéo envers la pratique du modding et la culture du logiciel libre. Djaouti explique aussi à partir de l’exemple de Counter-Strike pourquoi économiquement, les éditeurs ont pu s’accommoder des mods, sans chercher nécessairement à appliquer de manière rigide leurs droits exclusifs :

Si Counter-Strike a été réalisé par des amateurs éclairés sur leur temps libre, Half-life est, par contre, la création d’un studio de développement professionnel. Si les créateurs de Half-life autorisent ainsi tout amateur à créer et redistribuer librement des variantes de leur jeu, c’est parce que l’utilisation de ces variantes s’accompagne obligatoirement de l’achat du jeu originel. Ceci explique pourquoi les créateurs de Half-life ont, sur le cédérom de leur jeu, inclut des versions simplifiées des outils qu’ils ont utilisés lors de son développement. En distribuant ainsi leurs outils de travail, ils encouragent explicitement les amateurs à créer des variantes de leur propre jeu, qui seront ensuite distribuées sous forme de mods. Au final, si l’industrie du logiciel utilitaire arrive à faire cohabiter Libre et activité commerciale à travers la vente de services (formation, support), il semble que l’industrie du jeu vidéo a, de son côté, trouvé une autre voie à travers la pratique du modding.

L’histoire de DotA montre aussi les passerelles pouvant exister entre le modding et l’Open Source, puisque que c’est en partie l’ouverture du code source de Defense Of The Ancients par le moddeur Eul qui a permis à des successeurs de continuer son travail. Mais pour autant, ni Warcraft III, ni DotA 2, ni League of Legend, et encore moins aujourd’hui Heroes Of The Storm ne sont formellement des logiciels libres au sens propre du terme. Il s’agit bien d’oeuvres théoriquement protégées par le droit d’auteur, pour lesquels les créations dérivées sont interdites en théorie, mais largement développées en pratique.

L’esprit du Libre aux origines des jeux vidéo

Dans son texte, Damien Djaouti remonte jusqu’aux origines les plus lointaines de la création de jeux vidéo et il montre bien les liens très forts qui existaient alors avec la philosophie du Libre.

Spacewar! running on the Computer History Museum’s PDP-1. Par Joi Ito. CC-BY. Source : Wikimedia Commons.

Il cite notamment le cas particulièrement intéressant de Spacewar !, l’un des tous premiers jeux vidéos développés dans les années 60 au sein des communautés de hackers du MIT :

[…] l’invention même des jeux vidéo s’est faite dans le cadre de logiciels au code source ouvert et à la distribution sans entraves. Ces approches seront ensuite formalisées par les courants du logiciel libre et de l’open source. La création du premier jeu vidéo ayant eu une influence notable, Spacewar ! (1962), doit d’ailleurs beaucoup à son statut ouvert, qui préfigure celui des logiciels libres. Comme nous l’avons évoqué, la première version du jeu n’était pas particulièrement captivante, et souffrait de nombreux défauts de jouabilité. Le code source du jeu étant ouvert, ce dernier a pu évoluer de manière considérable grâce aux ajouts de personnes qui n’étaient pas à l’origine du projet. Grâce à ces améliorations successives, il est devenu particulièrement populaire au sein du MIT. De plus, l’ouverture de son code source s’appliquait également à sa diffusion, voulue aussi libre que possible. Il a donc pu être diffusé vers les diverses universités américaines, permettant à de nombreux étudiants de découvrir les jeux vidéo. Influencés par cette première expérience vidéoludique, et après en avoir étudié le code source, certains étudiants à l’esprit entrepreneur ont alors eu l’idée de les commercialiser en les transformant en logiciels propriétaires au passage.

Le destin de Spacewar ! raconte comme une parabole la trajectoire ambiguë du jeu vidéo dans l’histoire. Né libres comme tous les premiers logiciels, les jeux vidéo ont peu à peu été « propriétarisés » à mesure que le jeu devenait une industrie lucrative. Mais même passé sous l’empire du copyright, la création des jeux a toujours gardé une trace de ses origines : elle avance encore de manière incrémentale, avec une place laissée à la créativité des fans qui s’emparent à travers les mods des produits commerciaux pour inventer leurs propres déclinaisons. L’histoire des MOBA montre d’ailleurs que l’industrie elle-même est capable de tirer profit de ces formes d’innovation ouverte, en récupérant les idées les plus intéressantes après les avoir laissées émerger dans la communauté des joueurs.

En cela, Heroes Of The Storm marque aujourd’hui comme un retour aux sources de la création des jeux vidéo, mais d’une manière seulement imparfaite. Car aucun des MOBA emblématiques, pratiqués aujourd’hui par des millions de joueurs, n’est sous licence libre et cette créativité incrémentale se déploie dans une zone grise juridique, là où les licences libres garantissent le respect des libertés.

***

Que manque-t-il aujourd’hui pour qu’un MOBA vraiment libre voit le jour et fédère de larges masses de joueurs, à l’image de ce que des logiciels comme Firefox ou WordPress ont réussi à accomplir dans d’autres domaines ? Cela serait-il si utopique, surtout si l’on considère que le Freemium, modèle économique aujourd’hui dominant dans le secteur des MOBA, ressemble beaucoup par certains côtés à certains modèles pratiqués dans la sphère du logiciel libre. Les « skins » pour personnages vendus pour League of Legends sont l’équivalent des thèmes premium payants dans WordPress, à la différence que la communauté ne peut participer au développement des premiers.

Certains essaient d’imaginer ce que pourrait être un « e-Sport Open Source« , comme on peut le lire dans cette très intéressante discussion sur Reddit :

Les sports ont évolué naturellement pendant des siècles en raison de leur nature ouverte. Tandis que chaque sport possède son championnat majeur (NFL, NHL, NBA, etc.), des ligues plus petites peuvent exister et ont la possibilité de modifier les jeux à leur guise. Même les équipes ont la liberté de customiser leurs uniformes pour répondre à leurs besoins et s’exprimer.

Cependant avec les jeux vidéo propriétaires, il suffit de quelques mauvaises décisions des développeurs officiels pour dissoudre une communauté. Même sans ça, laisser le contrôle de l’évolution de l’esthétique et de l’équilibre d’un jeu aux mains d’une seule équipe de développeurs inhibe l’expérimentation et l’innovation.

Alors rêvons un peu et voyons ce que pourrait être un « e-Sport Open Source » […]

Dans ce scénario, on pourrait imaginer qu’une communauté de développeurs pourrait non seulement construire le jeu collaborativement, mais aussi ouvrir la possibilité aux joueurs et aux équipes de proposer des mods. Ces développeurs pourraient être soutenus par des dons, des sponsors ou du crowdfunding. Ils pourraient aussi simplement vendre le jeu de base aux fans en autorisant le modding et le déploiement sur des serveurs privés.

Imaginons maintenant un MOBA open-source. Les développeurs pourraient proposer un set de cartes de bases, de héros jouables et de caractéristiques. Mais ils pourraient aussi ouvrir la possibilité pour les joueurs et les équipes d’insérer leur propre contenu.

Je vous invite à lire la suite de cette discussion ici , où les participants pèsent les avantages et les inconvénients de ce « MOBA Open Source », qui constituerait pour le coup un véritable retour aux sources pour le jeu vidéo.

Classé dans:Alternatives : Copyleft et Culture Libre, Penser le droit d'auteur autrement ... Tagged: DOTA, droit d'auteur, Heroes Of The Storm, jeux vidéo, League of Legends, licences libres, MOBA, mod, remix, usages transformatifs