La malédiction du Petit Prince ou le domaine public un jour dissous dans le droit des marques ?

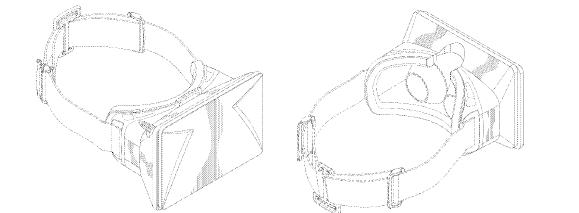

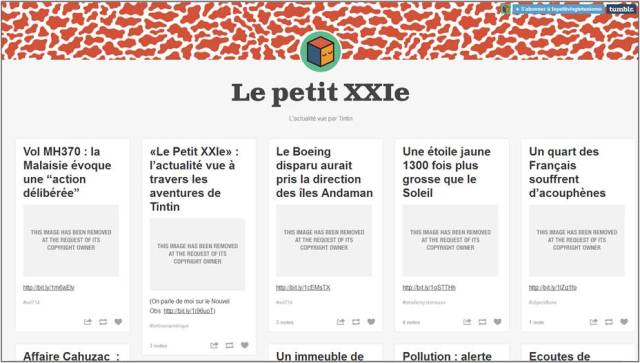

samedi 5 avril 2014 à 14:56La semaine dernière, le site Actualitté nous a appris qu’Olivier d’Agay, directeur de la succession Saint-Exupéry, cherchera à faire en sorte que les personnages du "Petit Prince" restent protégés par la propriété intellectuelle, malgré l’entrée dans le domaine public du roman prévue en 2015 (dans certains pays, comme on le verra plus bas). Ces déclarations rappellent celles de Nick Rodwell l’an dernier, qui expliquait rechercher un moyen d’empêcher Les aventures de Tintin d’entrer dans le domaine public en 2054. Ici visiblement, c’est par le biais du droit des marques que les descendants de Saint-Exupéry vont essayer de prolonger leurs droits exclusifs au-delà du terme fixé par la loi, afin notamment de contrôler et monnayer les adaptations et autres produits dérivés.

The B-612 Asteroid at the French theme park in Hakone. Par Arnaud Malon. CC-BY. Source : Wikimedia Commons.

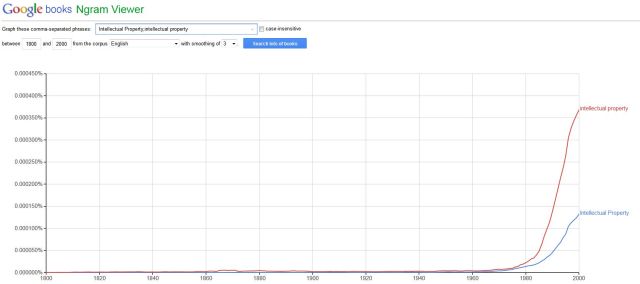

Avec "Le Petit Prince", on touche comme pour Tintin à une oeuvre majeure du XXème siècle : il s’agit même de l’ouvrage de littérature le plus vendu et le plus traduit au Monde après la Bible. Les enjeux financiers sont considérables, mais ils ne doivent pas masquer l’enjeu culturel que représente l’entrée dans le domaine public d’une oeuvre aussi marquante pour l’imaginaire collectif. Or les personnages principaux du roman - le Prince, la Rose, le Renard ou même la planète aux baobabs – ont été déposés comme marques de commerce, comme peuvent l’être le clown Ronald McDonald, Monsieur Propre ou Captain Igloo… A vrai dire, c’est déjà un usage courant d’enregistrer comme marque des personnages de fiction (c’est le cas par exemple de nombreux héros de BD) pour en faire des franchises. Mais la nouveauté, c’est que le droit des marques est de plus en plus envisagé par les titulaires de droits comme un moyen détourné de prolonger le monopole dont ils bénéficient au-delà de l’entrée de l’oeuvre dans le domaine public.

Cette tactique constitue une menace redoutable pour le domaine public, qui pourrait finir par se "dissoudre" dans le droit des marques si elle était généralisée. Or le cas du Petit Prince n’est pas isolé. D’autres personnages emblématiques appartenant théoriquement au domaine public font déjà l’objet de tentatives pour les "verrouiller" par le droit des marques : Popeye, Tarzan, Zorro ou encore récemment Sherlock Holmes.

Il faut prendre au sérieux ce danger pour que cette "Malédiction du Petit Prince" ne devienne une nouvelle pathologie juridique affectant un domaine public déjà bien affaibli…

Ronald Mc Donald et le Petit Prince : même combat ? (HEARTACHE 2005. Par Christopher Dombres. CC-BY. Source : Flickr)

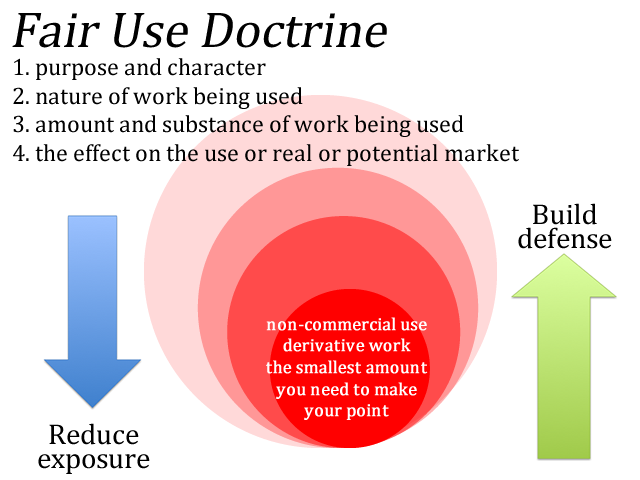

Le droit des marques et le fantasme de la propriété perpétuelle

Le droit d’auteur et le droit des marques constituent deux branches de ce que l’on appelle la "propriété intellectuelle". L’un est fait pour protéger les oeuvres de l’esprit ; l’autre relève de la "propriété industrielle" et permet normalement à des acteurs économiques de de "distinguer les produits ou services qu’il distribue des produits ou services identiques ou similaires de leurs concurrents" par le biais d’un signe sur lequel leur est reconnu un monopole d’exploitation. Une des différences fondamentales entre ces deux régimes réside dans la durée de protection : par définition, le droit d’auteur est limité dans le temps, en principe 70 ans après la mort du créateur ; une marque déposée reste valide pendant 10 ans seulement, mais elle peut être renouvelée et potentiellement ne jamais s’éteindre tant que cette formalité est correctement accomplie.

C’est là qu’existe un risque d’instrumentalisation du droit des marques pour "neutraliser" le domaine public et empêcher que l’oeuvre puisse être librement utilisée par tous une fois la durée légale de protection écoulée. C’est ce qu’explique très bien Emmanuel Pierrat dans ce billet sur son blog LivresHebdo :

[...] le dépôt du personnage en tant que marque est possible, si l’auteur y a consenti par contrat [...] Cette technique se révèle avantageuse dans les cas où le personnage risque de tomber dans le domaine public. Le droit des marques possède en effet l’immense intérêt d’assurer une protection éternelle, sans risque de domaine public, si les dépôts sont renouvelés en temps et en heure.

Prolonger la marque indéfiniment sur un personnage est un moyen de réaliser pour les titulaires de droits le vieux fantasme d’une propriété intellectuelle perpétuelle, qui existe depuis l’Ancien Régime. Or cela revient à remettre en cause le contrat social fondamental sous-tendant le droit d’auteur depuis la Révolution française, qui veut que les auteurs se voient reconnaître une protection, mais limitée dans le temps afin que les oeuvres puissent retourner au public et alimenter à leur tour le cycle de la création. Rendre le monopole sur les oeuvres éternel, c’est rompre le pacte qui unit les créateurs à la société.

Une nouvelle forme de copyfraud ? Pas sûr !

On pourrait penser que cet usage du droit des marques est irrégulier en droit et qu’il s’apparente donc à une forme de copyfraud, à savoir une revendication abusive de droits sur un élément du domaine public. Ce n’est à vrai dire pas certain, car il existe un flou juridique sur la question.

Le fait en soi d’enregistrer un personnage figurant dans une oeuvre de l’esprit comme marque pourrait déjà paraître contestable, mais il a déjà été reconnu en France par la jurisprudence comme le rappelle également Emmanuel Pierrat :

Le Tribunal de grande instance de la Seine a ainsi été convaincu du caractère protégeable du nom de Chéri-Bibi, le 2 mars 1959. 1977 fut une année faste et éclectique pour la reconnaissance du droit sur les personnages : Tarzan a été validé par le Tribunal de grande instance de Paris, le 21 janvier, tandis que Poil de carotte triomphait devant la Cour d’appel de Paris, le 23 novembre suivant. Même Alexandra – compagne de SAS – a bénéficié d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris, le 18 décembre 1990.

La semaine dernière, le TGI de Paris a d’ailleurs tranché un litige entre les ayants droit de Saint-Exupéry portant en partie sur les marques déposées sur le Petit Prince, dont la validité n’a pas été contestée.

Tarzan, un de ces héros qui a du mal à entrer dans le domaine public à cause du droit des marques.

Mais ici ce qui a été reconnu, c’est la possibilité de déposer une marque sur un personnage durant la période de protection de l’oeuvre par le droit d’auteur. Cette marque reste-t-elle par contre valide lorsque l’oeuvre entre dans le domaine public ? C’est la question fondamentale que pose la "Malédiction du Petit Prince" et à ma connaissance, elle n’a pas encore été tranchée.

Aux États-Unis cependant, on commence à voir des procès intentés pour contester la validité de marques déposées sur des personnages issus d’oeuvres du domaine public. C’est le cas à présent à propos de Zorro, sur lequel une certaine Zorro Productions Inc. prétend détenir une marque, alors que l’oeuvre d’origine appartient au domaine public. L’auteur d’une comédie musicale basée sur l’univers de Zorro conteste la validité de cette marque devant la justice américaine, en faisant valoir que « la Zorro Productions Inc a construit un empire de licences sur de la fumée et des miroirs ». L’Edgard Rice Burroughs Inc. a également déjà utilisé la marque "Tarzan" pour maintenir son contrôle sur le personnage, en l’opposant en justice à des personnes cherchant à réutiliser l’image du Seigneur de la Jungle.

Plus récemment, c’est le cas de Sherlock Holmes qui a également soulevé la question de l’articulation entre le droit d’auteur et le droit des marques. A l’occasion d’un procès très important aux États-Unis, un tribunal a considéré en décembre dernier que le personnage de Sherlock Holmes appartenait au domaine public, bien que quelques romans écrits par Conan Doyle soient encore protégés par le droit d’auteur. Cette décision a été considérée comme une victoire pour le domaine public, mais immédiatement le Conan Doyle Estate a déposé une série de marques portant sur le nom de Sherlock Holmes et sa silhouette, afin de récupérer le contrôle sur le personnage par un autre biais que le copyright.

L’ombre du droit des marques qui plane toujours sur Sherlock Holmes malgré la reconnaissance de son appartenance au domaine public par la justice.

Il semble pourtant que la Cour suprême des États-Unis se soit déjà prononcée à propos des rapports entre le droit des marques et le copyright, dans une décision rendue en 2003 (Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp.). A cette occasion, la Cour avait estimé que l’usage du droit des marques ne pouvait pas avoir pour effet d’empêcher l’usage d’une oeuvre entrée dans le domaine public et le juge Antonin Scalia écrivait qu’il ne fallait pas que le droit des marques soit utilisé pour créer un "copyright mutant" d’une durée illimitée. Néanmoins, si des procès persistent aux États-Unis à propos de Zorro ou d’autres personnages, j’imagine que les choses ne sont pas si simples et que le domaine public n’a pas été complètement "immunisé" contre le droit des marques par cette décision.

Immuniser le domaine public contre le droit des marques ?

Avec cette "Malédiction du Petit Prince", on se retrouve en fait dans une situation assez classique de fragilisation du domaine public par le biais d’un droit connexe, qui va permettre de recréer une nouvelle couche de droits alors que l’oeuvre est censée ne plus être protégée par le droit d’auteur. Le droit des marques et le droit d’auteur ont tous les deux la même valeur dans la hiérarchie des normes, vu qu’ils sont prévus par la loi. Doit-on faire prévaloir l’un sur l’autre ? Est-ce la marque peut recouvrir le domaine public ou est-ce que le domaine public devrait au contraire neutraliser l’application d’une marque ? C’est une question épineuse auquel un juge pourrait sans doute répondre. Mais en France en tous cas, cette réponse n’existe pas encore… (Mise à jour : un lecteur me cite en commentaire cette jurisprudence de 2011 rendue à propos des Pieds Nickelés, qui est encourageante).

Protéger le domaine public contre l’appétit du droit des marques ? Par Christopher Dombres. CC-BY. Source : Flickr)

Cette situation existe pour d’autres types de droits connexes comme le droit des bases de données, le droit des données publiques ou la domanialité publique, qui peuvent être instrumentalisés à l’heure actuelle pour neutraliser le domaine public. Dans les propositions que j’avais faites en 2012 pour modifier la loi en faveur du domaine public, j’avais émis l’idée qu’il fallait explicitement prévoir dans la loi qu’on ne pouvait pas porter atteinte à l’intégrité du domaine public sur la base d’un droit connexe. Cette idée s’est retrouvée ensuite dans le rapport Lescure, ainsi que dans la proposition de loi en faveur du domaine public déposée par la députée Isabelle Attard. Mais il semble à présent urgent d’ajouter dans ces propositions des dispositions pour protéger selon la même méthode le domaine public d’une possible réappropriation par le droit des marques. Les marques sur les personnages pourraient à la rigueur rester valides durant la période de protection du droit d’auteur, mais elles s’éteindraient ensuite à l’entrée de l’oeuvre dans le domaine public.

"Le Petit Prince", une oeuvre écartelée…

Même sans parler du problème du droit des marques, "le Petit Prince" restera tout de même une oeuvre écartelée, dont l’appartenance au domaine public est très problématique. Si l’on en croit les propos d’Olivier d’Agay rapportés par Actualitté, l’oeuvre de Saint-Exupéry devrait entrer dans le domaine public en 2015, mais la réalité est beaucoup plus complexe.

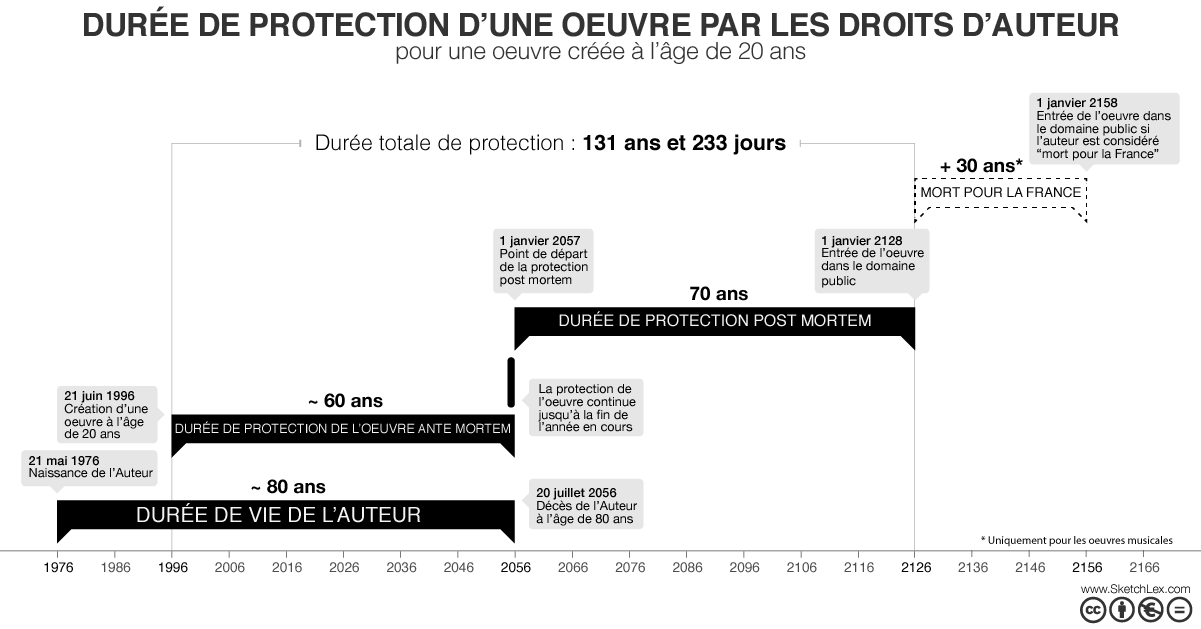

En effet, Saint-Exupéry a disparu en 1944 dans des circonstances mystérieuses au cours d’une mission de reconnaissance et il a été déclaré "Mort pour la France". Cela le fait tomber, comme Guillaume Apollinaire, dans un cas très spécial , où la durée des droits va être complexe à calculer, du fait du byzantinisme de la loi française en la matière. En raison de l’articulation avec la directive européenne qui a prolongé les droits de 50 à 70 ans après la mort de l’auteur, il faudra ici prendre l’ancienne durée de protection (50 ans), y ajouter le bonus des morts pour la France (30 ans) et la durée des prorogations de guerre pour la Deuxième Guerre mondiale (8 ans et 122 jours). On aboutit donc au résultat que le Petit Prince ne sera pas dans le domaine public avant 2032… (merci @Thelonious_Moon pour ce calcul savant !).

Gourmette de Saint-Exupéry, retrouvée en 1998. Photo par Fredriga. Domaine public. Source : Wikimedia Commons.

Mais cela ne vaut que pour la France ! Pour les autres pays du monde, qui en restent à une durée stricte de 70 ans après la mort, l’oeuvre de Saint-Exupéry rentrera bien dans le domaine public au 1er janvier 2015 (1944+70+1). Et dans les pays où cette durée est plus courte, notamment au Canada ou au Japon où la durée de protection est seulement de 50 ans après la mort, le Petit Prince est déjà dans le domaine public depuis 1995 !

On aboutit donc à une oeuvre complètement écartelée, déjà libre dans certains pays, bientôt dans d’autres et seulement dans longtemps en France… sans compter évidemment les éventuelles surcouches qui ont été ajoutées avec le droit des marques par les héritiers de Saint-Exupéry.

Cette situation pathologique est le reflet de la fragilité intrinsèque du domaine public dont on ne sortira que par sa consécration positive dans la loi.

Classé dans:Domaine public, patrimoine commun Tagged: Domaine public, droit d'auteur, droit des marques, durée des droits, le petit prince, Saint-Exupéry, Sherlock Holmes, Tarzan, Zorro

![]()