Les MOOCs à la française laisseront-ils de côté l’ouverture juridique ?

mardi 22 octobre 2013 à 08:24MOOCs : c’est sans doute le mot qui a le plus agité la sphère de l’enseignement en France depuis la rentrée et avec le lancement de la plateforme FUN (France Université Numérique) ce mois d’octobre, le gouvernement a montré sa volonté de donner un coup d’accélérateur au développement des cours massifs en ligne dans les universités françaises, afin d’essayer de rattraper le retard face aux États-Unis.

On assiste donc à l’éclosion d’une multitude de MOOCs francophones et ce mouvement devrait s’intensifier dans les mois à venir. Michel Briand sur la page "Autour des MOOCs" qu’il entretient dénombre déjà plus de 70 cours en ligne, ouverts ou annoncés.

Le potentiel disruptif des MOOCs soulève bien sûr beaucoup de questions, que ce soit au niveau des technologies mises en oeuvre, de l’impact sur les pratiques pédagogiques ou des conséquences économiques. On trouve cependant pour l’instant encore peu d’analyses abordant la question sous l’angle juridique, alors qu’il s’agit pourtant d’une dimension essentielle de l’équation.

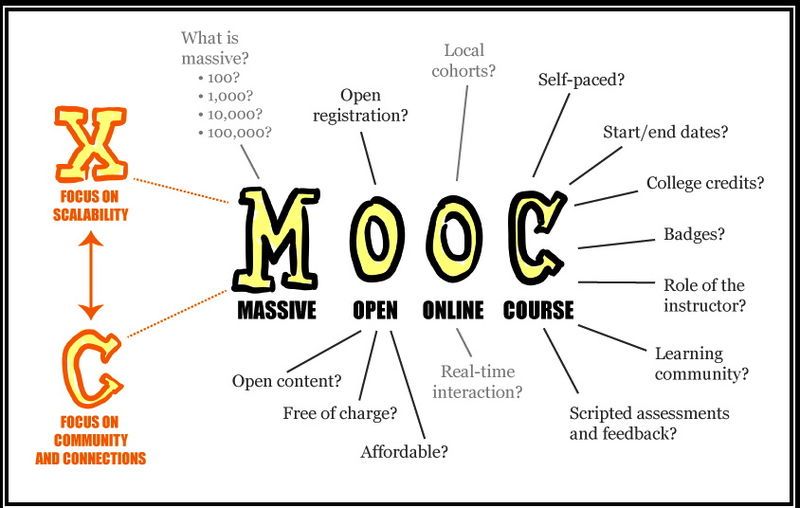

Les MOOCs (Massive Open Online Courses) sont en effet des Cours Massifs En ligne Ouverts et ce dernier terme est susceptible de renvoyer à plusieurs significations. Olivier Ertzscheid, dans un billet de synthèse écrit il y a quelques mois, insistait sur l’importance de l’ouverture :

Le point clé de l’acronymie des MOOCS réside dans le "O" de Open. Cette ouverture est double : "open registration", pour la liberté offerte aux étudiants de "s’inscrire" pour suivre l’enseignement proposé, et "Open License" permettant de rediffuser et de redistribuer librement ledit MOOC.

L’ouverture au sens juridique du terme, si l’on s’en tient à une définition stricte, correspond en effet à la possibilité de réutiliser un contenu dans un cadre juridique sécurisé, par le biais d’une licence libre. Le terme "Open" dans les MOOCs devrait donc avoir le même sens qu’il a dans Open Source ou dans Open Data. Or lorsque l’on observe la manière dont le paysage des MOOCs est en train de se structurer en France, ce n’est pas un caractère qui ressort nettement des premières initiatives.

A oublier au démarrage cette dimension essentielle de l’ouverture, la dynamique des MOOCs en France risque bien de dévier du sens originel qu’elle avait aux États-Unis pour aboutir aux mêmes dérives qu’elle a rapidement connu outre-Atlantique, à savoir la constitution d’un écosystème fermé et propriétaire, là où les MOOCs pourraient constituer un levier pour le développement des ressources pédagogiques ouvertes et un renouvellement réel du rapport à la connaissance.

Flou juridique dans les conditions de réutilisation

Dans sa liste qu’il tient à jour pour recenser les MOOCs francopohones, Michel Briand a commencé à faire figurer les conditions de réutilisation des contenus. Certains cours en ligne sont placés sous des licences Creative Commons, parfois même très ouvertes comme c’est le cas pour ITyPA (Internet Tout y est Pour Apprendre), qui fut le premier MOOC en France et qui entame sa deuxième saison, sous licence CC-BY. On retrouve les licences Creative Commons sur les OpenClassRooms, le MOOC issu du site du Zéro, acceptant les 6 licences CC. Le MOOC Gestion de Projets de Centrale Lille, qui a rencontré un beau succès l’an dernier est sous CC-BY-NC-SA, tout comme celui sur les réseaux sans fil et les réseaux mobiles proposé par Telecom Bretagne et qui figurera sur la plateforme nationale FUN.

Mais dans la majorité des cas, la liste mentionne "pas de droits d’usage élargis indiqués", ce qui signifie que les cours ne précisent pas leurs conditions de réutilisation. Or en France, ne rien mentionner, c’est mécaniquement se placer du côté de la fermeture et du "Tous droits réservés", car le droit d’auteur s’applique automatiquement et "en bloc" à tous les contenus assimilables à des oeuvres de l’esprit (textes, vidéos, images, etc).

Pour autant, je ne pense pas cependant que l’on puisse parler d’une volonté explicite de fermeture des MOOCs en France. C’est plutôt que le paramètre juridique n’est pas encore pleinement appréhendé et que l’association n’est pas faite entre le concept de MOOC et la réutilisation des contenus. On le voit d’ailleurs à la définition que donne la plateforme FUN du terme "Open" :

Le "O" de Open signifie que le cours est ouvert à tous les internautes, sans distinction d’origine, de niveau d’études, ou d’un quelconque critère.

Dérive du concept de MOOC aux Etats-Unis

Le terme "Ouvert" peut renvoyer en fait à trois choses distinctes : 1) l’inscription ouverte sans condition, 2) la gratuité (même si les MOOCs peuvent reposer sur des modèles économiques) et 3) la possibilité juridique de réutilisation des contenus.

A l’origine, les trois dimensions de l’ouverture étaient réunies dans les initiatives pionnières qui ont vu le jour aux Etats-Unis, comme l’Open Courseware du MIT, le fameux Introduction to Artificial Intelligence de Stanford ou la Khan Academy. Mais avec le temps, à mesure que les MOOCs rencontraient de plus en plus de succès et qu’un écosystème de plateformes se constituaient autour d’eux (Udacity, Coursera), la dimension juridique de l’ouverture a commencé à s’effacer pour passer au second plan, voire disparaître.

En novembre 2012, Creative Commons a publié un billet important intitulé "Keeping MOOCs Open" pour tirer la sonnette d’alarme face à cette dérive graduelle. L’organisation rappelait l’importance de lier les deux facettes de l’ouverture : l’enregistrement ouvert et l’ouverture juridique garantissant la réutilisation des contenus. Par ailleurs, Creative Commons soulignait le lien à l’origine entre le développement des MOOCs et le mouvement des OER (Open Educational Resources – Ressources Éducatives Libres, soutenu par l’UNESCO) :

Les OER sont des ressources pour l’enseignement, l’apprentissage et la recherche, placées dans le domaine public ou publiées sous des licences qui permettent leur libre réutilisation et adaptation par d’autres. Pour qu’une ressource éducative soit considérée comme "ouverte", il faut à la fois qu’elle soit gratuite (mise à disposition sans paiement) et libre (tout le monde dispose du droit de l’adapter à ses propres fins). Une Ressource Educative Libre ne peut pas être soit accessible gratuitement, soit placée sous licence libre. Il faut qu’elle soit les deux à la fois.

Avec le temps, cette orientation initiale en faveur du libre s’est diluée, à mesure que les MOOCs étaient supportés par de grandes plateformes. Udacity par exemple a réussi à conserver ses contenus sous licence Creative Commons, mais avec une clause NC (Pas d’usage commercial). Ce n’est pas le cas de la plateforme Coursera qui s’est attirée de fortes critiques pour ne pas avoir mis en place de licences autorisant la réutilisation des contenus, faisant fi de la signification juridique de l’ouverture.

Dans son billet, Creative Commons rappelle également que la fermeture des MOOCs a pour conséquence de les couper de tout un ensemble d’usages. Sans licence permettant l’adaptation, il n’est pas possible par exemple pour les communautés en ligne de traduire les contenus en langue étrangère (les cours du MIT de son Open Courseware ont été traduits bénévolement en une dizaine de langues, assurant leur rayonnement international). A défaut d’une licence libre, les contenus des MOOCs ne peuvent pas non plus se connecter avec certaines plateformes comme Wikipedia qui constituent des carrefours aujourd’hui. Mais le plus grave, c’est que l’application d’un copyright "tous droits réservés" a pour conséquence de couper les MOOCs de la dynamique de réutilisation et d’enrichissement collaboratif qui devrait le propre des Ressources Éducatives Libres, permettant au-delà des concepteurs à d’autres de s’emparer des contenus pour les faire évoluer.

Contrairement à une idée reçue, le recours aux licences ouvertes n’empêche pas la mise en place de modèles économiques (et les MOOCs auront forcément besoin d’en trouver un pour se maintenir dans le temps). Mais il faut passer pour cela d’une logique de revente de contenus ou d’enclosures d’accès à une logique de freemium, où des contenus ouverts sont associés à des services payants (modèle déjà à l’oeuvre depuis longtemps dans la sphère du logiciel libre). Un MOOC comme ITyPA par exemple est placé sous une licence Creative Commons très ouverte (CC-BY) et la participation reste gratuite. Mais il se finance en partie par le biais de la vente de "badges" venant certifier l’acquisition des connaissances (développés en partenariat avec Mozilla).

MOOCs : la greffe prendra-t-elle en France ?

Si les MOOCs aux États-Unis ont connu une dérive graduelle, le risque existe en France qu’ils se ferment sans même être passés par la case "ouverture juridique". Tout n’est cependant pas encore joué. Le Ministère a fait le choix de la solution Open Source edX pour la plateforme FUN, qui proposera nativement d’utiliser des licences Creative Commons pour la diffusion des contenus, sans pour autant l’imposer. Mais l’annonce de partenariats public-privé pour le développement des MOOCs français peut faire craindre une fermeture rapide du modèle.

Il appartiendra avant tout aux communautés d’enseignants et de chercheurs de faire le choix ou non des licences ouvertes, ce qui n’est pas forcément en France le meilleur moyen de garantir l’ouverture. On sait par exemple que le mouvement de l’Open Access dans notre pays s’est assez largement "déconnecté" des licences libres, alors que celles-ci étaient explicitement prévues dans l’Appel de Budapest en faveur de l’Accès Ouvert et à nouveau dans la déclaration de Berlin de 2012. Pourtant en 2013, la plateforme HAL ne permet toujours pas nativement l’usage des licences Creative Commons, obligeant les auteurs à "bricoler" pour les utiliser. Open Access et ouverture juridique restent deux choses distinctes en France et c’est précisément ce qu’il faudrait éviter pour les MOOCs.

Il y en outre dans notre pays une autre difficulté à laquelle les concepteurs de MOOCs risquent de se heurter. Même s’ils choisissent d’opter pour des licences libres ou de libre diffusion, ils devront affronter les problèmes posés par l’étroitesse et la complexité de l’exception pédagogique et de recherche en matière de droit d’auteur. Construire des cours nécessite souvent de réutiliser des contenus préexistants, pouvant être protégés par des droits d’auteur. Or l’exception française, à la différence du fair use américain, n’est tout simplement pas compatible avec les usages en ligne de contenus protégés (sauf à de rares exceptions comme la mise en ligne de thèses). Une "réformette" est intervenue lors du vote de la loi Peillon, mais elle ne résout absolument pas la question des usages en ligne, et rien n’a été non plus modifié lors du vote de la loi sur l’ESR, alors que d’autres pays comme les États-Unis ou le Canada ont une vraie longueur d’avance en la matière.

Le rapport Lescure recommandait pourtant de refondre cette exception et des députés ont poussé pour obtenir des modifications, mais en vain. Ce sera un des enjeux de la loi sur la création annoncée pour 2014 par le Ministère de la Culture et il est indissociable de la question des MOOCs, car on ne pourra pas prétendre développer des pratiques innovantes en France en matière d’enseignement, tant qu’on n’aura pas desserré le carcan du droit d’auteur.

Classé dans:Alternatives : Copyleft et Culture Libre Tagged: Creative Commons, enseignement, exception pédagogique et recherche, FUN, licences libres, MOOC, MOOCs, OER, Open Educational Resources, REL, Universités, usages collectifs

![]()