Toute l’absurdité de la « taxe Google Images » démontrée…

mercredi 8 février 2017 à 22:05Cette semaine, deux événements se sont produits qui attestent que le législateur français peut parfois faire des choses particulièrement absurdes, lorsqu’il cède à la tentation de faire plaisir aux lobbies…

En juillet dernier, la loi Création a ainsi été adoptée, qui contient un article 30 ayant instauré un mécanisme surnommé « taxe Google Images« . Il s’agit d’un dispositif imaginé pour contraindre les moteurs de recherche à verser une rémunération pour l’usage des images qu’ils affichent dans des onglets spécialisés. Et la cible principale était en l’occurrence Google, et la fonctionnalité Google Images de son moteur, accusés depuis longtemps par les professionnels de la photographie d’exploiter des oeuvres protégées sans contribuer à la création en retour.

Pour arriver à cette fin, le législateur a mis en place d’une gestion obligatoire « du droit de reproduire et de représenter cette œuvre dans le cadre de services automatisés de référencement d’images« , qui va bénéficier à une ou des sociétés de gestion collective habilitées pour aller négocier une rémunération avec les moteurs de recherche. Or cette semaine (le 8 février exactement), on est arrivé à échéance du délai de 6 mois après la promulgation de la loi, qui déclenche cette mise en gestion obligatoire du droit de référencer les photos.

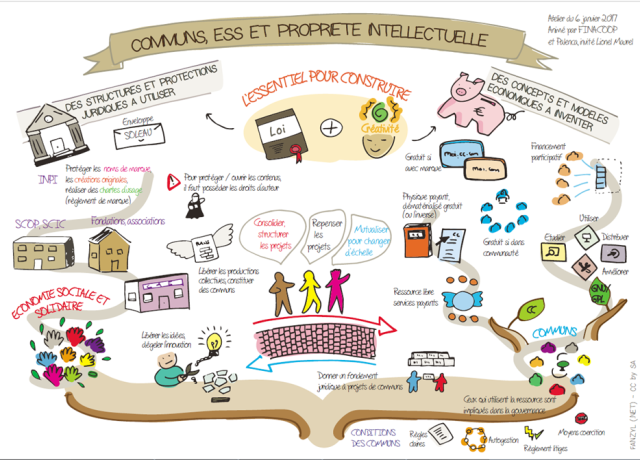

Le monde de la Culture libre a dénoncé de manière virulente cette disposition, non pas directement parce qu’elle entend soumettre Google à une rémunération (bien que le moyen choisi soit largement inapproprié…), mais parce que les termes de la loi sont définis de manière si large que le mécanisme va aussi englober les images placées volontairement par leurs auteurs sous licence libre. Certaines licences, notamment les Creative Commons ne comportant pas la clause de restriction de l’usage commercial (NC), autorisent pourtant explicitement des acteurs comme les moteurs à indexer les images, y compris si le service est mis en place par une société à but lucratif. La loi française va donc passer outre la volonté de ces auteurs pour imposer de force une monétisation de ces usages, là où ils sont pourtant permis par les licences. C’est quelque part une négation même du droit d’auteur, qui a toujours été conçu comme un droit d’interdire ou d’autoriser appartenant aux créateurs.

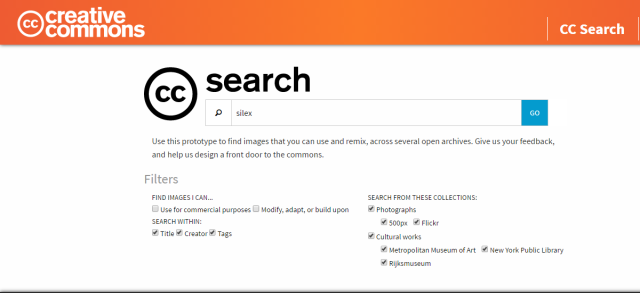

Tout ceci était déjà en soi assez piquant, mais un autre événement survenu cette semaine révèle encore davantage l’absurdité de ce système. La Fondation Creative Commons a en effet annoncé le lancement d’une nouvelle version de son moteur de recherche (CC Search), spécialement dédiée à la découverte d’images réutilisables. Cet outil fonctionne grâce à une des particularités des licences Creative Commons, qui permettent aux auteurs qui les utilisent d’insérer dans les pages de sites web des métadonnées juridiques que les moteurs sont capables ensuite d’indexer et d’interpréter.

Ce projet vise à remédier à un problème que rencontre actuellement la Culture libre. Les licences Creative Commons sont de plus en plus utilisées (plus d’1,1 milliard d’oeuvres diffusées sous CC sur Internet en 2015), mais il est difficile d’exploiter le plein potentiel de cet immense réservoir de contenus réutilisables, car ceux-ci sont dispersés sur Internet. D’où l’idée de se servir d’un moteur pour faciliter les recherches, sans avoir à centraliser les oeuvres sur une plateforme unique, ce que Creative Commons a toujours refusé de faire.

On voit donc qu’un tel outil est en phase avec les valeurs de la culture libre, porté par une organisation à but non lucratif et entièrement conforme à la volonté des auteurs qui utilisent des licences Creative Commons pour diffuser et rendre réutilisables leurs créations. Or, et c’est là que les choses deviennent fantastiques (ou navrantes), ce moteur CC Search sera lui aussi soumis à la fameuse « Taxe Google Images » instaurée par la loi française. En effet, le texte dit :

On entend par service automatisé de référencement d’images, au sens du présent chapitre, tout service de communication au public en ligne dans le cadre duquel sont reproduites et mises à la disposition du public, à des fins d’indexation et de référencement, des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques collectées de manière automatisée à partir de services de communication au public en ligne.

Cette définition est extrêmement large et elle ne prend pas en compte la nature de l’organisation qui met à disposition du public un moteur de recherche (ici, une fondation sans but lucratif), ni le fait qu’elle se limite à des contenus sous licence libre. CC Search sera donc placé dans le même sac que Google et tous les autres moteurs de recherche (Bing, Yahoo Search, Qwant, Exalead, Duck Duck Go, etc).

On aboutit donc à une situation totalement ubuesque où une organisation comme Creative Commons va se retrouver à devoir payer une dîme à des sociétés françaises de gestion collective pour des images dont les auteurs avaient pourtant explicitement donné un droit de réutilisation via des licences appropriées. Et ces sommes viendront alimenter les caisses de ces sociétés, sans qu’elles soient obligées de rechercher activement à les reverser aux auteurs qui utilisent des Creative Commons. Que l’on prenne de l’argent à Google au nom des licences libres, c’était déjà inacceptable, mais qu’en plus, on mette à l’amende une organisation comme Creative Commons, simplement parce qu’elle a mis en place un service d’utilité publique, c’est juste complètement délirant !

Votée contre l’avis du gouvernement, qui a bien senti le nid à problèmes que constituait cette idée tordue, la si mal nommée Taxe Google Images illustre les dérives auxquelles les jusqu’au-boutistes de la propriété intellectuelle peuvent parfois pousser le législateur. S’il s’agissait de faire payer un acteur comme Google, il y avait d’autres voies à explorer plutôt que l’aller créer encore une nouvelle couche de droits, en provoquant des dommages collatéraux redoutables sur les licences libres. Le législateur a en effet récemment instauré un autre système, dit « Taxe YouTube », qui paraît bien préférable. Elle est assise, non pas sur le fondement de la propriété intellectuelle, mais sur une taxation des recettes publicitaires réalisées par les acteurs en ligne qui diffusent du contenu audiovisuel, avec un reversement au Centre National du Cinéma (CNC) pour financer de nouvelles créations. Il faudra voir comment se met en place ce mécanisme, et notamment le degré de transparence avec laquelle ces sommes seront ensuite redistribuées et à qui exactement, mais à tout prendre, on est dans quelque chose de beaucoup moins néfaste que la Taxe Google Images. C’est assurément par le biais fiscal que l’on peut espérer rééquilibrer les rapports des GAFAM avec le reste de l’écosystème, et certainement pas par un surcroît de propriété intellectuelle !

Pour terminer sur une note positive, il est assez probable que cette Taxe Google Images ne voit en réalité jamais le jour, car la conformité du dispositif avec le droit de l’Union européenne est extrêmement douteuse. Comme la Quadrature du Net l’a fait remarquer dans des observations adressées à la Commission européenne, la jurisprudence ReLIRE de la Cour de Justice de l’Union Européenne s’oppose à ce qu’une mise en gestion collective obligatoire ait lieu sans que les auteurs soient individuellement informés et mis en situation de sortir du système (opt-out). Or rien de tel ne figure dans la loi Création, et on voit mal comment une société de gestion collective pourrait envoyer des courriers à tous les auteurs d’images de la planète ! Si ReLIRE, qui comportait pourtant un opt-out et se limitait aux œuvres publiées en France, s’est cassé les dents sur la justice européenne, alors a fortiori la Taxe Google Images finira de la même façon…

Droit d’auteur, que d’absurdités on commet en ton nom, et la France est décidément une grande spécialiste des usines à gaz en la matière !

Classé dans:Alternatives : Copyleft et Culture Libre Tagged: CJUE, Creative Commons, gestion collective, Google Images, licences libres, photographies

![]()