Les Communs numériques sont-il condamnés à devenir des « Communs du capital » ?

dimanche 24 juin 2018 à 10:19La semaine dernière, Katherine Maher, la directrice exécutive de la Wikimedia Foundation, a publié sur le site Wired un article assez surprenant, intitulé : «Facebook et Google devraient faire plus pour soutenir Wikipédia». Le point de départ de son raisonnement est de faire remarquer que les contenus de Wikipédia sont de plus en plus utilisés par les géants du numérique, comme Facebook ou Google :

Vous ne réalisez peut-être pas combien Wikipédia est devenu omniprésent dans votre vie quotidienne, mais ses données ouvertes et maintenues de manière collaborative sont réutilisées par des plateformes numériques sur Internet ayant besoin de données sémantisées et structurées. Des assistants personnels comme Siri, Alexa et Google Home utilisent les articles de Wikipédia pour répondre aux questions qui leur sont posées ; Google enrichit les résultats de son moteur de recherche avec des extraits et des données issus de Wikipédia ; Quora utilise les données du projet Wikidata pour lier des sujets entre eux et améliorer les recommandations de ses utilisateurs.

Plus récemment, YouTube et Facebook se sont tournés vers Wikipédia pour une nouvelle raison : faire face aux problèmes engendrés par les Fake News et les théories du complot. YouTube a annoncé qu’ils allaient faire des liens vers des articles de Wikipédia depuis les vidéos conspirationnistes, de manière à donner aux utilisateurs des informations additionnelles (et souvent rectificatives). Et Facebook a mis en place une fonctionnalité réutilisant les contenus de Wikipédia pour donner à ses usagers davantage d’informations à propos des sources qui publient des articles apparaissant dans leur fil d’actualités.

Wikipédia étant de plus en plus sollicitée par des acteurs comme Facebook ou Google, Katherine Maher estime qu’ils devraient contribuer en retour pour aider le projet à garantir sa soutenabilité :

Mais ce travail n’est pas gratuit. Si l’on demande à Wikipédia d’aider à lutter contre les côtés les plus sombres d’internet, comme les théories du complot ou la propagande, alors les Communs ont besoin d’être soutenus de manière continue et à long terme, et ce soutien devrait venir de ceux qui ont le plus intérêt sur le plan financier à ce que notre réseau numérique partagé reste en bonne santé.

Les entreprises qui se reposent sur les standards que nous développons, sur les contenus que nous maintenons, sur la connaissance dont nous prenons soin devraient investir en retour. Et elles devraient le faire sur la base d’engagements significatifs et durables proportionnés à la valeur que nous créons. Après tout, cela constituerait une bonne affaire : garantir la soutenabilité à long terme des Communs signifient qu’ils pourront continuer à être utilisé à l’avenir.

Comme les organisations à but non lucratif qui rendent l’internet possible, nous savons déjà comment défendre nos valeurs. Nous ne devrions pas avoir peur de défendre notre valeur.

Du problème de soutenabilité des Communs numériques

Il y a quelque chose d’étrange à ce que la directrice de la Fondation Wikimedia tienne ce genre de discours. Wikipédia est en effet un projet ancré dans la philosophie du Libre et placé sous une licence (CC-BY-SA) qui autorise les réutilisations commerciales, sans discriminer les acteurs qui les opèrent selon qu’ils soient petits ou gros. La clause de partage à l’identique (SA pour Share Alike) implique que les créations dérivées réalisées à partir des contenus de Wikipédia soient reversées sous la même licence, mais elle n’interdit en rien les réutilisations commerciales. Pour les données de Wikidata, les choses vont même plus loin encore vu que ce projet est placée sous licence CC0 et n’impose aucune condition à la réutilisation, pas même la mention de la source.

Donc si l’on s’en tient au plan strictement juridique, des acteurs comme Facebook ou Google sont fondés à puiser dans les contenus et données des projets Wikimedia pour les réutiliser à leurs propres fins, sans avoir à contribuer financièrement en retour. S’ils le font, cela ne peut être que sur une base purement volontaire et c’est la seule chose que peut espérer Katherine Maher avec sa tribune : que ces entreprises deviennent des mécènes en versant des sommes d’argent à la Wikimedia Foundation. Google l’a d’ailleurs déjà fait par le passé, en 2010 notamment avec un don de 2 millions de dollars et encore 1 million de dollars l’an dernier. Facebook, Apple, Microsoft et Google ont également mis en place une politique au terme de laquelle ces entreprises s’engagent à verser à la Fondation Wikimedia la même somme que celle que lui donnent leurs employés à titre individuel.

Faudrait-il que les géants du numérique fassent davantage et qu’ils prennent en charge de manière significative la soutenabilité à long terme du Commun numérique que représente Wikipédia ? Cette question renvoie à celle de la réciprocité pour les Communs, qui est à la fois absolument essentielle et très ambivalente. Si on élargit la perspective aux logiciels libres, force est de constater que ces Communs sont devenus une infrastructure essentielle sans laquelle Internet ne pourrait plus fonctionner aujourd’hui (90% des serveurs dans le monde tournent sous Linux, 25% des sites internet utilisent WordPress, etc.). Mais beaucoup de ces projets souffrent d’un problème de maintenance et de financement, car leur développement repose sur des communautés dont les moyens sont sans rapport avec l’importance des ressources qu’elles mettent à disposition du monde entier. C’est ce que montre très bien l’ouvrage « Sur quoi reposent nos infrastructures numériques ? Le travail invisible des faiseurs du web » signé par Nadia Enghbal :

Aujourd’hui, la quasi-totalité des logiciels couramment utilisés sont tributaires de code dit « open source », créé et maintenu par des communautés composées de développeurs et d’autres talents. Ce code peut être repris, modifié et utilisé par n’importe qui, entreprise ou particulier, pour créer ses propres logiciels. Partagé, ce code constitue ainsi l’infrastructure numérique de la société d’aujourd’hui… dont les fondations menacent cependant de céder sous la demande !

En effet, dans un monde régi par la technologie, qu’il s’agisse des entreprises du Fortune 500, du Gouvernement, des grandes entreprises de logiciel ou des startups, nous sommes en train d’accroître la charge de ceux qui produisent et entretiennent cette infrastructure partagée. Or, comme ces communautés sont assez discrètes, les utilisateurs ont mis longtemps à en prendre conscience.

Tout comme l’infrastructure matérielle, l’infrastructure numérique nécessite pourtant une maintenance et un entretien réguliers. Face à une demande sans précédent, si nous ne soutenons pas cette infrastructure, les conséquences seront nombreuses.

Cette situation correspond à une forme de Tragédie des Communs, mais d’une nature différente de celle qui peur frapper les ressources matérielles. En effet, les ressources immatérielles, comme les logiciels ou les données, ne peuvent par définition être surexploitées et elles prennent même de la valeur à mesure qu’elles sont plus utilisées. Mais la Tragédie peut par contre frapper les communautés qui participent au développement et à l’entretien de ces Communs numériques. Lorsque le noyau des individus-contributeurs se réduit et que leurs forces s’épuisent, les ressources informationnelles perdent en qualité et peuvent finir par s’étioler.

La progression des « Communs du Capital »

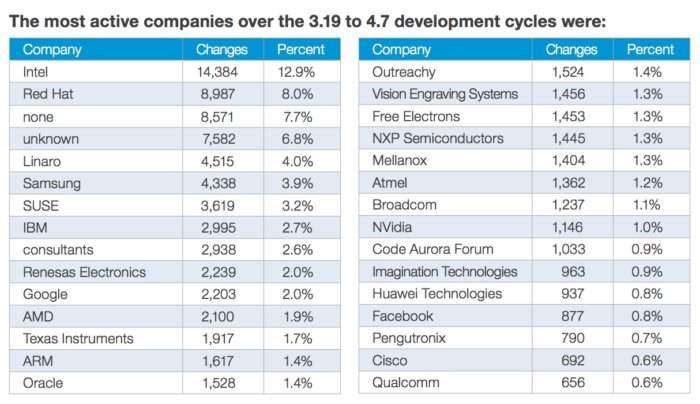

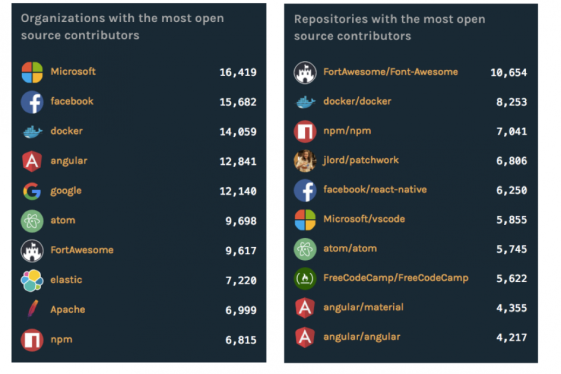

Les acteurs marchands ont bien conscience de ce problème et lorsque leur activité dépend d’un Commun numérique, ils finissent généralement par contribuer à son entretien en retour. L’exemple le plus connu à cet égard est celui du logiciel Linux, souvent cité à juste titre comme une des plus belles réalisations du Libre. Véritable clé de voûte de l’environnement numérique, Linux a fini par être intégré dans la stratégie de grandes entreprises comme IBM, Samsung, Intel, RedHat, Oracle et bien d’autres encore (y compris aujourd’hui Microsoft, Google, Amazon ou Facebook). Développé à l’origine comme un projet communautaire sur la base de contributions de développeurs bénévoles, Linux a profondément changé de nature avec le temps : ce sont aujourd’hui plus de 90% des contributions au logiciel qui sont assurées par des développeurs professionnels rémunérés par des entreprises. La Tragédie des Communs « par épuisement » qui menace beaucoup de projets Open Source a donc été conjurée en ce qui concerne Linux, mais uniquement en « ré-internalisant » les contributeurs sous la forme d’employés.

Or cette situation est parfois dénoncée comme une dégénérescence des projets contributifs qui deviendraient au fil du temps des « Communs du capital » ou des « pseudo-Communs du capital », comme l’expliquait par exemple Christian Laval dans une tribune :

Les grandes entreprises créent des communautés d’usagers ou de consommateurs pour en tirer des avis, des opinions, des suggestions, des améliorations techniques. C’est ce que nous appelons les « pseudo-communs du capital ». Le capital est capable d’organiser des formes de coopération et de partage à son profit. Ce qui est d’une certaine façon la preuve indirecte et paradoxale de la fécondité du commun, de sa capacité créatrice et productive. C’est un peu la même chose qui avait permis le décollage industriel au XIXe siècle, quand le capitalisme a organisé la coopération ouvrière dans les usines et l’a exploitée à son profit.

Si cette critique peut tout à fait légitimement être adressée à des acteurs comme Uber ou AirBnB qui détournent et capturent pour leurs propres intérêts les dynamiques collaboratives, elle est plus difficile à adresser à un projet comme Linux. Car les grandes entreprises qui contribuent au développement du logiciel par le biais de leurs salariés n’ont pas changé la licence (GNU-GPL) sous laquelle la ressource est placée. Ce qui signifie qu’elles ne peuvent à aucun moment revendiquer d’exclusivité qui viendrait remettre en cause les droits d’usage partagés permettant à n’importe quel acteur, commercial ou non, d’utiliser Linux. Il n’y a donc pas au sens propre d’appropriation du Commun ou de retour d’une enclosure.

Par contre, il est évident qu’un projet qui dépend à plus de 90% des contributions de développeurs salariés par de grandes entreprises n’est plus « autogouverné » au sens où on l’entend dans la théorie des Communs. Certes, la gouvernance du projet revient toujours formellement à la communauté des développeurs s’appuyant sur la Linux Foundation. Mais on peut penser que le poids des intérêts des corporations se fait nécessairement sentir, ne serait-ce que par le biais des liens de subordination pesant sur les développeurs salariés. Cet état structurel de dépendance économique vis-à-vis de ces firmes fait bien de Linux un « Commun du capital », bien qu’il n’en soit pas pour autant complètement capturé et qu’il garde une certaine autonomie relative.

Comment garantir l’indépendance des Communs numériques ?

Pour un projet comme Wikipédia, les choses seraient sans doute différentes si des firmes comme Google ou Facebook répondaient à l’appel lancé par Katherine Maher. Car la communauté des Wikipédiens a fixé des règles strictes concernant les contributions rémunérées qui font que l’on ne verra sans doute jamais 90% des contenus produits par des employés. La contribution en retour des entreprises se ferait vraisemblablement par le biais de versement en argent à la Wikimedia Foundation. Or la dépendance économique ne serait pas moins forte, alors que jusqu’à présent, Wikipédia assure son indépendance en recourant essentiellement à des dons individuels pour couvrir les coûts liés à l’entretien des infrastructures du projet. Cette dépendance économique aurait sans doute vite fait de se transformer en une dépendance politique, ce qui a d’ailleurs déjà été reproché à la Wikimedia Foundation qui a parfois compté dans son board un nombre important de personnalités ayant des liens directs ou indirects avec Google, au point de générer de fortes tensions avec la communauté. C’est aussi ce que l’on reproche parfois à la Mozilla Foundation à l’origine du navigateur Firefox et dont la dépendance aux financements de Google a pu lui attirer des critiques assez virulentes et des doutes quant à certains de ses choix stratégiques.

Au final, cette question de l’état de dépendance économique des Communs numériques est relativement généralisée et il est en réalité peu de projets libres ayant acquis une ampleur importante qui ne soit pas devenu peu ou prou des « Communs du Capital ». Cet effet de capture risque d’être encore accentué par le fait que les communautés du logiciel libre se sont placées elles-mêmes dans une situation de fragilité en recourant pour se coordonner à des infrastructures qui peuvent être facilement capturées par le Capital. C’est précisément ce qui vient de se passer avec le rachat de GitHub par Microsoft pour 7,5 milliards de dollars. Certains ont pu saluer le fait que cette acquisition traduisait une évolution – réelle – de la stratégie de Microsoft vers l’Open Source et qu’elle serait même le signe que «le logiciel libre a gagné», comme on l’entend dire parfois.

Mais on peut sérieusement en douter, car si les logiciels libres ont bien acquis une dimension infrastructurelle aujourd’hui, au point que même un acteur historique du logiciel propriétaire comme Microsoft ne peut plus les ignorer, les communautés qui les développent n’ont toujours pas les moyens de leur indépendance, que ce soit à titre individuel (puisque les développeurs salariés par de grandes entreprises sont majoritaires) ou collectif (puisque beaucoup de logiciels libres dépendent de plateformes comme GitHub pour leur développement). Paradoxalement, Microsoft a pris au sérieux les mots d’ordre du Coopérativisme de plateformes qui insiste sur l’importance de redevenir propriétaire des moyens de production dans l’environnement numérique pour être en mesure de créer de véritables alternatives. Microsoft étant devenu au fil du temps un des principaux utilisateurs de GitHub pour développer son propre code, il a logiquement racheté la plateforme pour en devenir le maître. Pendant ce temps – et c’est quelque part d’une grinçante ironie-, Trebor Scholtz – un des initiateurs avec Nathan Schneider du mouvement du Coopérativisme de Plateformes – a accepté un financement d’un million de dollars de la part de Google pour développer ses projets. Cela revient à se placer d’emblée dans la dépendance d’un des principaux acteurs du capitalisme de surveillance, en compromettant gravement au passage tout espoir de bâtir des alternatives véritables…

Pour le coup, Wikipédia possède à l’endroit de ses infrastructures une résilience plus forte, car la Wikimedia Foundation ne gère que les serveurs sur lesquels les contenus de l’encyclopédie collaborative sont hébergés, sans avoir de titre de propriété sur eux du fait de la licence libre sous laquelle ils sont placés. GitHub a pu être racheté, car il s’agissait d’une entreprise commerciale classique, là où la Wikimedia Foundation ne pourrait pas se revendre, quand bien même des acteurs comme Google ou Apple lui feraient une offre en ce sens. Il n’en reste pas moins que l’appel à des financements de Google ou Facebook que lance Kathrina Maher risque de fragiliser Wikipédia plus qu’autre chose et j’ai du mal à y voir quelque chose de positif pour les Communs. D’une certaine manière, je dirais même que ce genre de propositions participent de la dilution progressive de la notion de Communs à laquelle on assiste parfois aujourd’hui. On l’a vu récemment avec le sommet « Tech For Good » organisé à Paris par Emmanuel Macron, en invitant des acteurs comme Facebook ou Uber à discuter de leur contribution « au bien commun ». Cette approche n’est finalement pas si différente de celle de Kathrina Maher qui demande à ce que Facebook ou Google participent au financement du projet Wikipédia sans pouvoir le leur imposer. Dans les deux cas ce qui est très dérangeant, c’est que l’on régresse à l’ère du paternalisme industriel, tel qu’il avait cours à la fin du XIXème siècle, lorsque les grands capitalistes lançaient sur une base purement volontaire des « bonnes oeuvres » pour compenser par la philanthropie les dégâts humains et sociaux causés par une économie de marché débridée.

Se donner les moyens d’imposer au Capital une réciprocité pour les Communs

Les Communs sont condamnés à devenir de simples « Communs du Capital » s’ils ne se donnent pas les moyens de se reproduire de manière autonome sans dépendre de la générosité calculée des grandes entreprises qui trouveront toujours par là un moyen de les instrumentaliser et de les vider de leur capacité à constituer une réelle alternative. Une association comme Framasoft l’a bien compris qui après son programme « Dégooglisons Internet » visant à créer des outils permettant aux internautes de rompre leur dépendance aux GAFAMs a enchaîné avec la campagne Contributopia. Celles-ci vise à sensibiliser le public à la nécessité de créer un écosystème de contribution garantissant, à la fois pour les contributeurs individuels et pour les projets collectifs, les conditions de la soutenabilité à long terme. On le voit par exemple en ce moment avec la campagne de financement participatif organisée pour booster le développement de PeerTube, logiciel permettant de mettre en place une architecture distribuée pour la diffusion des vidéos qui pourrait à terme constituer une alternative crédible à YouTube.

Mais avec tout le respect que je dois à Framasoft, il me semble que l’approche « libriste » classique reste engluée dans de graves contradictions, dont l’article de Kathrina Maher est aussi une manifestation. Car comment dans le même temps lancer un programme comme « Dégooglisons Internet » qui fustige le modèle du Capitalisme de surveillance et continuer à défendre des licences qui ne permettent pas de discriminer selon la nature des acteurs qui réutilisent des ressources développées par des communautés comme des biens communs ? Il y a là une schizophrénie tenant à une certaine forme d’aveuglement qui a toujours marqué la philosophie du Libre quant à son appréhension des questions économiques. C’est ce qui provoque en retour le malaise – en partie compréhensible – de Kathrina Maher à voir les contenus et données de Wikipédia réutilisés par des acteurs comme Facebook ou Google qui sont à l’origine de la centralisation et de la marchandisation d’Internet…

Pour sortir de ces contradictions de plus en plus problématiques, il faut se donner les moyens de défendre la sphère des Communs numériques sur une base beaucoup plus ferme que ne le permettent les licences libres aujourd’hui. C’est ce qu’essaient de réaliser les acteurs qui promeuvent des « licences à réciprocité renforcée » qui interdiraient aux entités commerciales lucratives de réutiliser des ressources communes ou qui leur imposeraient un financement en retour. On voit ce type de propositions chez un projet comme CoopCycle par exemple, alternative solidaire à Deliveroo ou Uber Eats, qui refuse que son logiciel soit réutilisé par des entités commerciales qui ne respecteraient pas les valeurs sociales dont il est porteur. Le but de cette nouvelle approche, défendue notamment par Michel Bauwens, est de protéger une « Économie des Communs » en lui permettant de défendre son indépendance économique et d’éviter justement qu’elle ne soit petit à petit colonisée et récupérée en « Communs du Capital ».

Avec un projet comme celui des CHATONS, un acteur comme Framasoft n’est plus si loin d’embrasser une telle approche, car pour développer son réseau d’hébergeurs alternatifs, une charte a été rédigée comportant des conditions relatives à la finalité sociale des entreprises participant à l’opération. C’est un premier pas dans le rapprochement entre le Libre et l’ESS, qui se dessine aussi à travers un projet comme «Plateformes en Communs», visant à créer une coalition d’acteurs se reconnaissant à la fois dans le Coopérativisme de plateformes et les Communs. Il n’y aurait sans doute plus tellement de chemin à faire pour que ces rapprochements soient plus étroits et débouchent sur une clarification des contradictions qui affectent toujours le Libre.

Ne nous y trompons pas : je ne suis pas en train de dire que des acteurs comme Facebook ou Google ne devraient pas payer pour participer au développement de projets libres. Mais contrairement à Kathrina Maher, je pense que cela ne doit surtout pas se faire sur une base volontaire, car ces donations ne feront que renforcer le pouvoir des grandes plateformes centralisées en hâtant la transformation des Communs numériques en « Communs du Capital ». Si Google et Facebook doivent payer, ils doivent y être obligés, de la même manière que les capitalistes industriels ont fini par être obligés de contribuer au financement de l’État social en payant des cotisations obligatoires. Ce modèle est à réinventer aujourd’hui et on pourrait imaginer des États – ou mieux encore l’Union européenne – soumettant les grandes plateformes à l’impôt pour financer un droit social à la contribution ouvert aux individus. Ce serait un moyen d’aller vers cette « société de contribution » que Framasoft appelle de ses voeux, en se donnant les moyens d’en faire un au-delà du capitalisme de surveillance, qui saura autrement très bien inféoder les Communs à sa propre logique et neutraliser leur potentiel émancipateur.